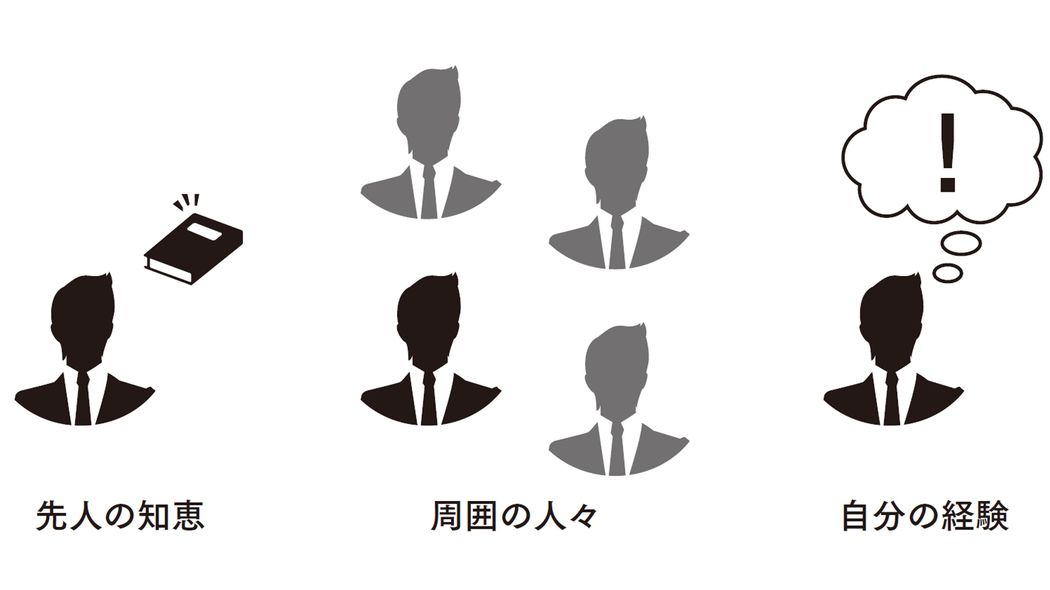

学びを得るために効果的な方法は何か。人材育成事業を展開するラーンウェル代表の関根雅泰さんは「私たちは『自分の経験』『周囲の人々』『先人の知恵』という大きく3つのリソースから学んでいて、そのうち経験からの学びが7割だと言われている。まずはやってみることが必要になるため、教わる立場になった場合は、自分から能動的に意思表示をし、そのうえで相手の不安を軽減できるよう、相談や報告の頻度を増やしていくといい」という――。

※本稿は、関根雅泰『改訂新版 オトナ相手の教え方』(クロスメディア・パブリッシング)の一部を再編集したものです。

教える立場から、教わる立場へ

私たちは何歳になっても、正解が分からないことばかりなので、自分が教わる立場になる日は突然やってきます。しかし、普段教える立場にいると、いざ学んだり、教わったりする立場になった時、少しの抵抗感が生まれます。

「いつも偉そうに教えているのに、今さら分からないとも言いづらい」「相手も教える際に気を遣うのでは」と思ってしまいます。特に年が上だったり、役職が上だったりすると、素直に「教わる」という行為が取れない人もいます。

普段「教える」立場の人間が、いざ「教わる」立場になった時、どうすればいいのか。本稿では、上手な「教わり方・学び方」について考えていきます。

筆者は研修講師として、新入社員研修や中途採用者向けの研修を担当しています。彼・彼女たちは、別の環境(学校・前職)から新しい環境になじんでいくために、周囲から上手に教わり、学んでいく必要があります。

新入社員、中途採用者の中でも、上手に教わり学んでいける人と、そうでない人がいます。「教わり下手・学び下手」は、例えば前職でのやり方に拘ったり、周囲から助言を聞き入れなかったりします。

それに対して「教わり上手・学び上手」は、周囲から上手く情報を引き出し、環境に早くなじみ、結果を出していきます。その違いは何なのでしょうか。

私は、それらの違いを「学びマインド」「学びスキル」「学びエナジー」という言葉で表現しています。1つずつ見ていきましょう。