Q がんで長生きするのは、どっち?

(A)早期発見、早期治療 (B)極力放置、闘わない

(A)早期発見、早期治療 (B)極力放置、闘わない

がんというと、激痛や壮絶な闘病生活を想像する人も多いだろう。しかし実際は、がんの痛みはモルヒネでコントロールできるし、亡くなる直前まで自立でき、意識もしっかりしている。芸能人ががんで亡くなったとき、「ついこの間まで元気だったのに」というコメントを聞いたことがあるはずだ。多くの人がイメージするがんの苦しみとは、実際にはがんそのものよりも、適切ではないがん治療によって与えられているのである。

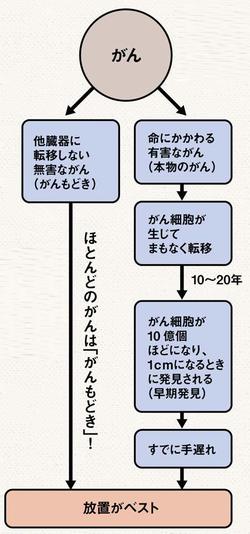

だから私はがん患者がもっとも苦しまず、もっとも長生きできる方法ががんの放置だと考える。しかし、多くの病院では、健康診断などでがんが見つかった患者に対し、進行スピードをきちんと見極めることなく、「手術をしなければ余命は3カ月」だなどと宣告したりする。まるで脅迫だ。患者には治療が妥当なのかどうか判断がつかないから、言われるままに手術を受けてしまい、QOL(クオリティ・オブ・ライフ=生活の質)を大幅に損なってしまう。私から言わせればそれはまったくの本末転倒だ。QOLを下げるような自覚症状がないのに、治療をしなければいけない理由がいったいどこにあるというのか。

では、自覚症状が出てきたらどうすればいいのか。局所的ながんによる痛みや機能障害は痛み止めや放射線治療、場合によっては外科手術で取り除くことができる。しかし、がん細胞の増殖を抑えるという抗がん剤は、がん細胞だけに効かせることは不可能だ。健康な細胞も攻撃されることで激しい副作用にさらされる。ただ、すべての抗がん剤が無意味かというとそうではなく、睾丸腫瘍、子宮絨毛(じゅうもう)がん、小児がん、急性白血病や悪性リンパ腫といった血液のがんに対しては根治につながる可能性はある。

ここから先は有料会員限定です。

登録すると今すぐ全文と関連記事が読めます。

(最初の7日間無料・無料期間内はいつでも解約可)

プレジデントオンライン有料会員の4つの特典

- 広告最小化で快適な閲覧

- 雑誌『プレジデント』が最新号から読み放題

- ビジネスに役立つ学びの動画が見放題

- 会員限定オンラインイベント

(唐仁原俊博=構成 奥谷 仁=撮影)