業界2位の日産が陥った「負のスパイラル」

日産自動車(日産)にとって、今回の本田技研工業(ホンダ)との経営統合は、どのような形であれ、財務破綻寸前の企業が生き残りをかけるという意味で、千載一遇のチャンスでした。しかし、日産は、その好機を自らの手で破談に追いやることになりました。

その要因のすべては、日産という企業文化の根底にある“プライド”を払拭することができなかったことにあります。

ただ、見方を変えると、自力で再生を目指すべく戦略を作り出すことができなければ、たとえ他社による経営改善が図られたとしても、それは一時的な救済に過ぎず、持続的なケイパビリティがつくり出されるわけではないことになります。

日産の経営は、これまでこの繰り返しでした。全社的に常に技術が先行するため、マーケットインによる製品開発や販売戦略が不得手でヒット車種(スカイラインやグロリアなどは1966年に合併したプリンス自動車工業が保有していた車種)を生み出せないことから、業績の悪化を招き、たとえリストラ策が打ち出されたとしても、強固な労働組合組織が足枷となり、抜本的な改善を図るには至らず、財務状況はさらに悪化の一途を辿るという「負のスパイラル」が作り出されてきました。

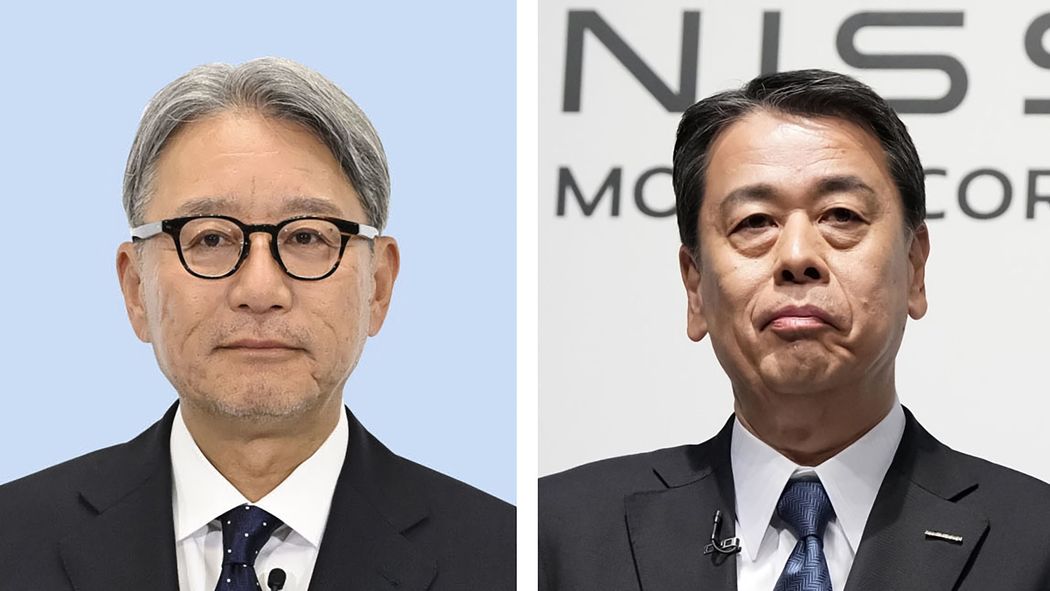

「2度のチャンス」をものにできなかった経営陣

極度の販売不振から2兆円あまりの有利子負債を抱え倒産寸前の経営状態に陥った1999年にも、自力での再生に目処が立たず、ルノーとの資本提携により、50億ユーロ(約6430億円)のキャッシュインジェクションに加え、経営者をルノーから招聘し、懸案だったリストラ策を断行することで業績改善が図られています。

業績が悪化するたびに自力での再生が果たせず、他社の力を借りて一時的に業績を改善するという、こうした他力本願に依存する経営体質を日産はもはや払拭することができないのでしょうか。

日産は、2025年2月に、ホンダとの経営統合を断念する決定を下しましたが、ホンダとの提携により活路を見出すチャンスは2度ありました。

両社の統合協議は、2024年12月に開始され、当初は、新たな持ち株会社を設立し、傘下にそれぞれの会社が入り、持ち株会社のトップはホンダが指名し、取締役会もホンダが過半数を握り主導する形での統合が示されました。

この形であれば、二者間でホンダの戦略を優先させ経営の主導権をとることは可能でしたが、日産の業績が芳しくなかったことから、ホンダとしては日産の経営を健全な状態に戻すことが必須でした。