島田さんは『本屋図鑑』にその本屋をこう書いた。《――1995年以来続く「阪神・淡路大震災を語り継ぐ棚」は、見る者の足を止める。東日本大震災が起こった2011年、この書店が、「激励のことばより本を売る!」というフレーズとともに、仙台で被災した出版社「荒蝦夷」のフェアをいち早く開催したことは、この書店の性格をなによりも雄弁に語る。》――神戸・元町、海文堂書店。2013年9月末日閉店。島田さんは神戸に向かった。

最後に行く店

神戸の元町商店街に、海文堂書店という、素晴らしい本屋さんがある。

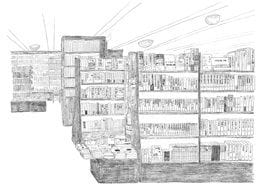

地元のお客さんたちが愛する町の普通の本屋さんであると同時に、店の奥へ進むと、このジャンルを担当している人は本が好きでたまらないのだろうな、というような棚が並ぶ本屋さん。そこで働く人たちの気質をあらわすように、人なつっこく、けれど、控えめに、おっ、と思わせる本をしっかりと並べている本屋さん。Kさんや、Hさんが、白い手袋、または軍手をして、棚を日々整理している、本屋さん。

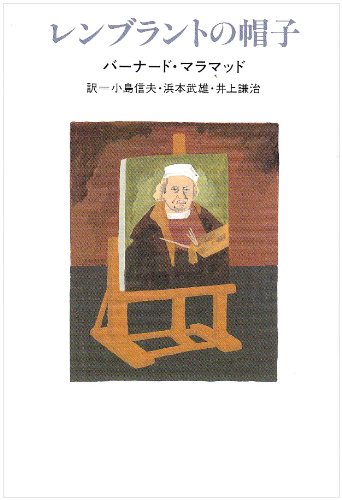

ぼくの会社のファイルに、1枚の新聞の記事がある。ぼくが最初の本(マラマッドの『レンブラントの帽子』)の営業をしたときのことを、Kさんが地元紙の神戸新聞で紹介してくれたのだ。

「夏葉社は若い人がひとりで始めたばかりの出版社で、これが刊行1点目だそう。いま、外国文学の復刊で本を作るのはとてもたいへんだろう。それでも営業に来たとき、『好きな本を出版していきたい。結婚とかはできないかもしれないけど……』と言っていた。これほど本屋の心を打つ営業文句を聞いたことがありますか。」

新しい本の営業にいくときは、だいたい、最後に、海文堂書店へ行った。そして、Kさんたちに、こんな本を出すんですよ、とか、新しい彼女ができましたよ、とか、彼女にふられましたよ、とか、そんなことを話した。

ぼくは本の企画を立ち上げるとき、本をつくるとき、知っている読者のことを、書店員さんのことを思う。この企画なら、Kさんは喜んでくれるだろう、もうひとりのKさんは不審がるかもしれないけれど、でも実物を見たら納得してくれるのではないか。Hさんは、もしかしたら、この企画を安易だと思うのではないか。

ぼくの想像力のおよぶ範囲が、数十辺の線と、数十個の角でつくられたあるひとつの平面だとすれば、海文堂書店は、ぼくにとって、長い、長い一本の線であり、ひとつの鋭い角であった。神戸の元町に海文堂書店があるからこそ、KさんやHさんたちがいるからこそ、ぼくは新しい企画を考え想像し、売れないと言われるような本を思い切って刊行することができた。