ひとつの話にひとつのアクション

自分が聞き手になるとわかりますが、話を聞いたときはわかったつもりでも、その内容をすぐ忘れてしまうことはよくあります。なぜ、すぐに忘れてしまう話と、いつまでも心に残る話の差が生じるのでしょうか?

これについて僕は、聞き手が何らかの「アクションを継続できるような話」は心に残りやすいと見ています。つまり、聞き手にとって、自分が「何をすればいいのか」が明確な話であることが大切なのです。

たとえ話の内容は正しくても、検討すべき要素が多すぎると、聞き手は困惑してしまいます。

特に、何らかの具体的なアクションが求められるビジネス会話においては、判断が必要なことや合意が求められていること、承認してほしいことなどがいくつも含まれていると、聞き手は「結局、わたしは何をすればいいのか?」と、次のアクションがわからなくなるわけです。

そこで僕は、何らかのアクションが必要な会話では、「ひとつの話につき、ひとつのアクション」を意識しています。そうすることで、相手はその話を聞いて何をすればいいのかが明確になっていきます。アクションがシンプルで明確であれば、相手の受け取り方や、相手のなかでの話の残り方が変わります。

もし、ひとつの話で複数のアクションを伝えたいのなら、それは文章で補完することを考えたほうが賢明です。

「Why?」ではなく「What?」で聞こう

聞き手に明確なアクションを促すには、まず相手がいま置かれている状況を的確につかむ必要があるでしょう。

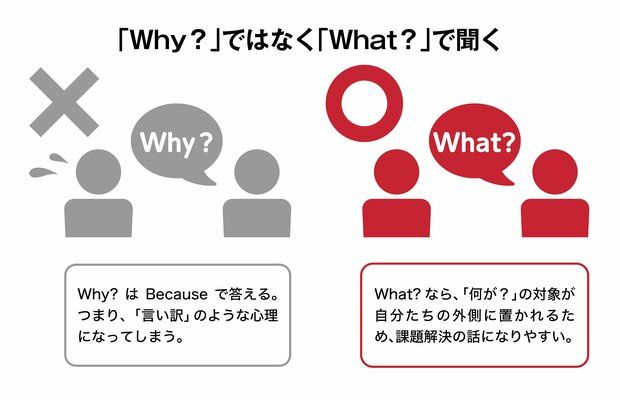

これに関して、僕はいつも「Why?ではなくWhat?で聞こう」とお伝えしています。つまり、相手の話を受けて、「なんで?」「どうして?」と問い詰めてはいけないということです。

「なぜ言わなかったの?」「どうしてもっと早くしなかったのか?」というふうに聞くと、責任追及の矢が相手だけに向いてしまい、それに答えるための「Because(なぜなら)」が、すべて言い訳のような心理になってしまいます。

「Why?」は、自分都合の、相手を問い詰める話し方なのです。

では、「Why?」を「What?」に変えてみればどうでしょう。「何があった?」と聞くことができれば、会話はまったく変わります。

それは、問題や課題といった会話の対象が、自分たちの外側に置かれることで、みんなでそれを指差すことができ、議論をより建設的にすることができるからです。

「責任ドリブン」な話し方では成功できない

「いま何を考えるのか」にフォーカスする「イシュードリブン」という考え方がありますが、「What?」で問いかけることも根本は同じです。原因追及ではなく、課題解決の話へ移りやすく、複数の人を交えて話をしやすくなります。

専門家などの第三者を呼んで助けを得ることもしやすく、失敗を活かしやすいシステムをつくることができるわけです。

逆に、「Why?」は、いわば「責任ドリブン」な考え方です。責任の在り処ばかりを問い詰める状態になりやすいわけですね。そこで一度、自分が「なんで?」と言ったり、言いたくなったりしたタイミングを数えてみてください。特に小さな子どもがいる家庭では、あまりに多くの「Why?」を言っていることに気づき、驚かれるかもしれません。

他人に向かって「Why?」と問い詰めることは、職場でも学校でも横行しています。とりわけ日本社会では失敗に対する寛容度が低く、仕事でもミスが発覚すると、ずっとそのレッテルを貼られ続けるという面があります。

もちろん、日本社会にもいい面はたくさんありますが、失敗を許容できる社会のほうがより生きやすく、大きな成功もしやすい面はあるのではないでしょうか。あのビル・ゲイツやスティーブ・ジョブズ、イーロン・マスクも、これまで巨額の損失を出すような判断ミスを幾度も経験しています。でも、アメリカという国が、比較的失敗を許容できる社会だからこそ、大きく成功できた面があると言えるのです。

ちなみに、「Why?」で疑問を持つ思考は大事だと思う人もいるでしょう。実際にトヨタ自動車では、「トヨタ式なぜなぜ5回」という問題の原因分析の方法が推奨されています。ただし、この場合の「Why?」は、あくまでイシューに対して向けられるものです。

ある課題や問題に対して、「なぜ起きたのだろう?」と問いかけるのは、問題解決においても、自身のメタ認知を深めていくうえでも重要な思考です。しかし、「Why?」が他人に向いてしまうと、コミュニケーションに問題が生じるというわけです。

聞き手が「自分ごと」にできる話が心に残る

聞き手にとって、次に移すアクションが明確な話が「心」に残りやすいとお伝えしてきました。相手の「心」に残るという意味では、エピソードが豊かな話は、聞き手の記憶にも残りやすくなります。でも、まず知ってほしいのは、極端な体験談などがプラスに働くとは限らないということです。

もちろん、極端な体験談は聞き手の注意を引きつける効果はありますが、いちばん大切なのは、エピソードを「自分ごと」にしてもらうことです。

話し手の体験を共有すること。聞き手がその体験を自分で再現できたり、再現できなくても頭のなかで仮想体験をしたり、「自分もやってみよう!」とイメージできたりすること。そんな、聞き手のなかで生きたエピソードになることが大切なのです。

僕はかつてアメリカで、当時63歳の韓国人女性に日本語で話しかけられたことがあります。日本人だと思って応じると、実は韓国人だったのです。彼女は夫を亡くして、「ひとりで生きていこうと考え」、日本語学校で勉強し3年間で日本語を流暢に話せるまでになったそうです。

それを知ったとき、「僕も絶対に年齢を言い訳にしない人になろう」と思いました。「人は何歳からでもチャレンジできる」。そんな気持ちになれたのです。これが、聞き手のなかで生きたエピソードになるということです。

そこで僕は、このエピソードを「こういう生き方って素敵だと思いませんか?」と広く共有するようにしています。

「できる、できない」の話ではありません。ただ僕は、その生き方が素敵だと思うし、「そんなカッコよさを一緒に目指しませんか?」と問いかけて、聞き手がそれぞれ「自分ごと」として再現できるストーリーに変わればいいと思っているのです。

「べき」という言葉に要注意!

このように共有するエピソードは、自分が感じた素直な気持ちをベースにしながら、それが普遍的に素敵だと思われるようなものを使うといいでしょう。

逆に、「考え」や「意見」といった価値観がそもそも多様であるものは、対立軸を生みやすく、他人に共有するエピソードとしては向いていません。

ひとつのコツとして、エピソードを共有するときは、「べき」という言葉を使わないように心がけてみてください。

「べき」という言葉を使った途端、人と人のあいだには対立軸が生まれてしまいます。それ以外のものを認めない、排他的な姿勢になってしまうからです。

いったん自分の考えや意見を正しいと思い込んでしまうと、そうとは思わない人たちのことを、まるで大きな過ちを犯しているかのように、あるいは自分の敵であるかのようにみなしてしまい、対立しやすくなってしまうのです。