平安時代の作家、清少納言はどんな人物だったのか。歴史作家の河合敦さんは「漢籍や和歌の教養が深く、強気な彼女は貴族に重用されていた。だが、宮中の権力闘争に巻き込まれたことがきっかけで、華やかな宮廷生活から離れ執筆を始めた」という――。(第2回)

※本稿は、河合敦『平安の文豪』(ポプラ新書)の一部を再編集したものです。

清少納言にとってショックだった出来事

さて、いよいよ宮中に入った清少納言だが、当初は宮廷生活に圧倒されて借りてきた猫のようにおとなしかった。

「宮に初めて参りたる頃、ものの恥づかしきことの数知らず、涙も落ちぬべければ、夜々参りて、三尺の御几帳の後ろにさぶらふ」と『枕草子』にあるように、宮仕えを始めた頃、恥ずかしいことばかりで涙がこぼれそうなので、毎夜、定子の前に参上しても几帳の後ろに隠れていのだ。

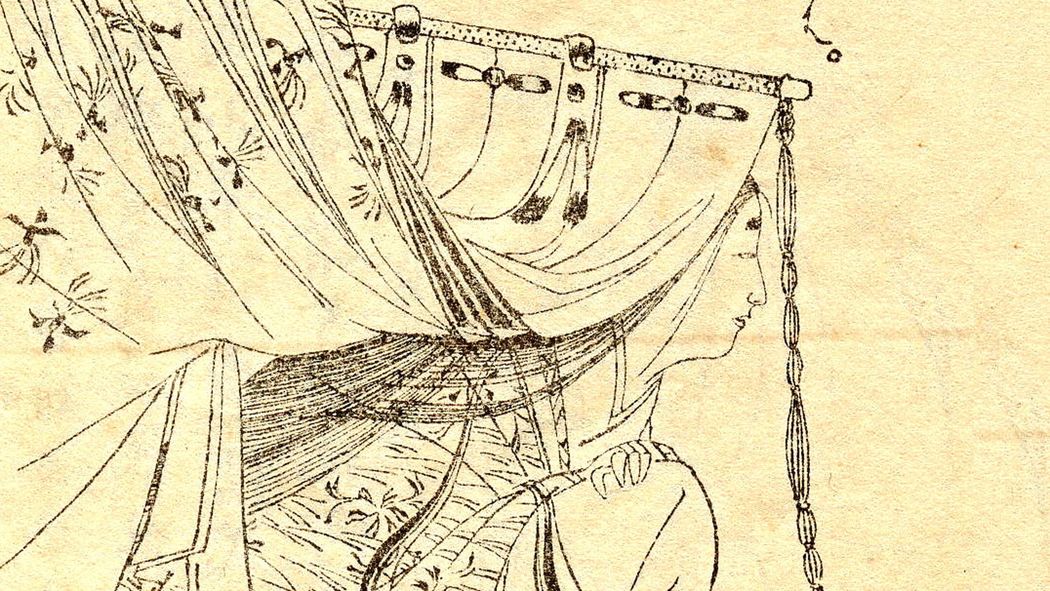

この時代、貴族の女性は人前で顔を見せるものではないとされ、几帳や扇子で隠しているのが常だった。だが、宮仕えをするからにはそういうわけにもいかず、定子をはじめ女房たちの前で顔をさらし、時には用事でやって来る定子の親族や男性貴族たちにも顔を見られてしまう。これは、清少納言にとってかなりショックだったようだ。

とはいえ、自分で憧れて入った世界であった。まだ十分再婚ができる年齢だったし、独身だとしても実家や兄姉の世話になって生きる方法もあった。でも彼女は、自分の可能性というものを試してみたかったようなのだ。