※本稿は、安斎勇樹『冒険する組織のつくりかた 「軍事的世界観」を抜け出す5つの思考法』(テオリア)の一部を再編集したものです。

「官僚化した会社」が変わるには「3つの道」がある

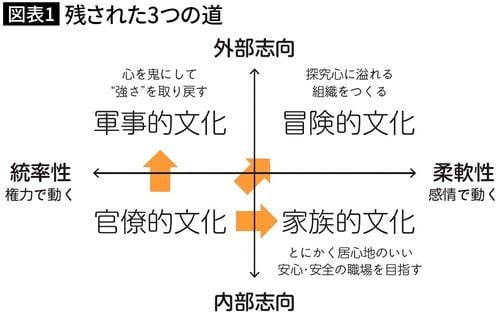

統率性の強い企業が肥大化していくと、組織内ルールや社内評価、職位や序列に重きを置く、「官僚的文化」が支配的になっていきます。

いわゆる「大企業病」などは、その典型でしょう。

ここから抜け出すためには、「3つの道」が残されています。

1つ目は、心を鬼にして「軍事的文化」を取り戻すという道、もう1つは、統率性を緩めて、個人の感情に寄り添った安心感のある組織に生まれ変わる方向、いわば「家族的文化」への道です。

しかし残念ながら、どちらの道もうまくいきません。

拙著『冒険する組織のつくり方』で目指したのが、上記のどれとも異なる「第3の道」です。

心を鬼にして”強い組織”へ回帰するのでもなく、とにかく居心地のいい”安心・安全な職場”を目指すのでもない方向性――それが「冒険的文化」です。

「冒険的」=「積極的にリスクをとる」という意味ではない

なぜこの道が「冒険的」なのかについては、説明が必要でしょう。

通常、ビジネスの世界で私たちが「冒険しよう」と言うとき、そこには「リスクをとる」「賭けに出る」「あえて危ない橋を渡る」といった意味合いを込めがちです。

しかし、私がこの言葉に込めているのは、もう少し違ったニュアンスです。

冒険的文化は、軍事的文化のように新たな価値を探し求める「外部志向性」と、家族的文化のように個人の思いに寄り添う「柔軟性」とを併せ持っています。

これは言い換えれば、組織による「社会的ミッションの探究」と、個人による「自己実現の探究」とを両立させようとする考え方です。

もちろん、この2つの探究を同時に成り立たせるのは、決して容易ではありません。

だからこそ、軍事的な組織のように「個性を放棄する」か、家族的な組織のように「外的価値を犠牲にする」かのどちらかしかないと思われてきたのです。

しかし、この第3の道においては、どちらか一方を断念したりせず、この2つの探究の両立をあきらめません。