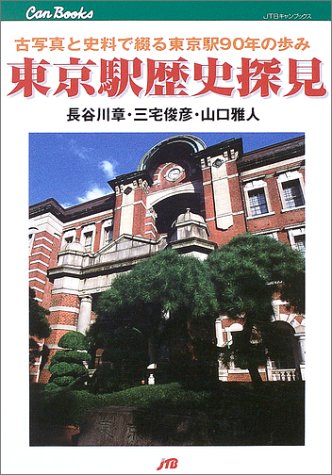

間もなく100周年を迎える日本の中心駅が5年がかりの改装を終え、大正時代のエレガントな姿を取り戻した。駅舎内のホテルも営業規模を広げて再オープン。建物が記憶する「歴史と物語」を、ほんの少しのぞいてみよう。

昭和15年に見上げた赤煉瓦

クラシックな東京駅丸の内駅舎が帰ってきた。といっても、あの見慣れた姿とはいくらか様子が変わっている。

赤煉瓦の外装が美しい丸の内駅舎は、長らく「仮の姿」であった。太平洋戦争末期の空襲により3階の大部分が焼け落ちたため、やむなく2階(一部3階)建てに改築され、ドーム型の屋根は八角形の切り妻屋根に架け替えられていたのである。

JR東日本はこのほど、それを大正3(1914)年の創建当時の姿に復原した。ビザンチン風の南北のドーム屋根が美しい、堂々たる建築物だ。

ここから先は有料会員限定です。

登録すると今すぐ全文と関連記事が読めます。

(最初の7日間無料・無料期間内はいつでも解約可)

プレジデントオンライン有料会員の4つの特典

- 広告最小化で快適な閲覧

- 雑誌『プレジデント』が最新号から読み放題

- ビジネスに役立つ学びの動画が見放題

- 会員限定オンラインイベント