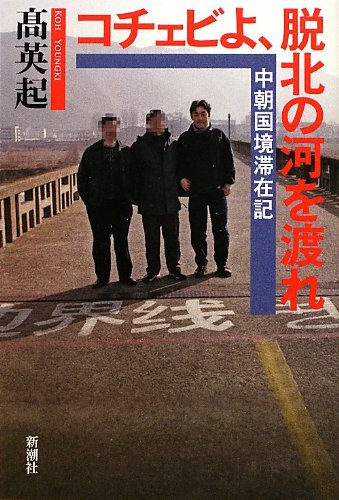

著者が中朝国境の町「延吉(ヨンギル)市」に向かったのは、いまから14年前、32歳のときだった。本書は著者のジャーナリストとしての出発点ともいえる「脱北の町」での長期取材から、金正恩体制になった現在までの北朝鮮を、緩めの筆致で描き出す読み物だ。

いまだに拉致被害者がいることを考えると、緩めというよりも等身大のルポといったほうがいいかもしれない。大阪市の公務員だった著者は、延吉市にある延辺大学へ語学留学するという名目で、脱北者の取材に向かう。まだ、脱北者という言葉がメディアでも使われ始めていないころである。

緊張で激しい動悸を覚えながら目的の町に到着した最初の関門は、極度の下戸である著者を取り囲む中国式の酒盛りだった。現地になれるための過程でプロサッカーの試合を見にいき、雇われ黒人キーパーが活躍しているのを見て驚く。取材協力者である脱北者や中国籍朝鮮族などと徹夜麻雀を楽しんだりもする。まるで終戦直後の東京の闇市のような情景が目の前で展開されるのだ。

ここから先は有料会員限定です。

登録すると今すぐ全文と関連記事が読めます。

(最初の7日間無料・無料期間内はいつでも解約可)

プレジデントオンライン有料会員の4つの特典

- 広告最小化で快適な閲覧

- 雑誌『プレジデント』が最新号から読み放題

- ビジネスに役立つ学びの動画が見放題

- 会員限定オンラインイベント