※本稿は、粂和彦『脳がないのにクラゲも眠る生物に宿された「睡眠」の謎に迫る』(朝日新聞出版)の一部を再編集したものです。

盛んに行われた動物の断眠実験

睡眠の必要性を実験で確かめようとすると、誰でも思いつくのは「眠らせないとどうなるか」を調べることです。動物が死んでしまうレベルまで眠らせない実験は、今は欧米や日本では、倫理的に許容されません。中国では、動物実験の倫理規程が緩いようで、後述するように、つい最近もマウスが死ぬまで断眠した研究が発表されて、睡眠の研究者からは批判されています。

しかし、欧米でも、1980年代までは動物の断眠実験が盛んに行われていました。初期のころは、動物が眠ると電気刺激を与えて起こす実験が行われました。当然、寝ているどころではありません。それでも長期間眠らせないようにすると、眠いためにちょっとやそっとの刺激ではなかなか起きなくなり、どんどん起こすために電気刺激が強くなってしまいます。その結果、完全断眠の末に死んでしまったとしても、それが眠れなかったせいなのか、強い刺激によるストレスのほうが原因なのか判断が難しいという問題がありました。

そこでシカゴ大学のアラン・レヒトシャッフェン博士のグループが編み出したのが、2匹の動物を用いた実験です。彼は1968年にアンソニー・ケイルズ博士とともに、ヒトの睡眠脳波の研究から、段階にわけたノンレム睡眠、レム睡眠、覚醒に分類する基準を発表し、その基準が世界中で現在まで使われていることで有名で、動物の脳波を観察できる装置も持っていました。

実験ラットは食べてもやせてしまう

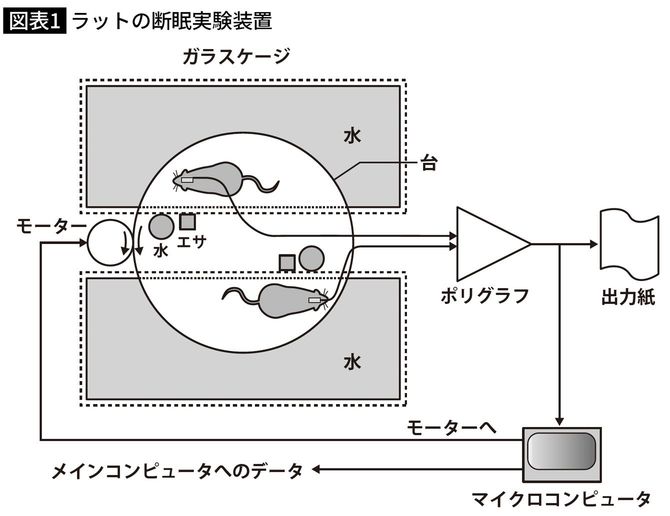

この実験では、2匹のラットを用います。壁で仕切られた丸い台を用意し、台の両側のラットの脳波をモニターします。片側のラットが眠ったことが確認されると台が自動的にゆっくり回転します。ラットは真ん中の壁にぶつかるのですが、痛くはないのでそのまま寝ていると、壁に沿って台の外側に少しずつ押されて、ついには台の下に落ちてしまいます。そこには、意地悪なことに、薄く水が張られているので、濡れてしまいます。水に濡れるのはイヤなので、実験ラットは次第に敏感に反応するようになり、あまり眠らなくなります。ちょっとうとうとすると台が動いて、壁に接するとすぐ目が覚めてしまう。この結果、実験ラットの睡眠の95%が剥奪されました。

一方、台の反対側にいる比較対照用のラットはどうかというと、台が回転すると同じように対照ラットも水に落ちるのですが、眠っても台は回転しません。反対側の実験ラットが起きている間は眠ることができるため、断眠の割合は50%にとどまりました。

その結果、どうなったでしょうか。実験ラットは食欲が亢進して食べる量が増えていくにもかかわらず、途中からはどんどんやせていき、からだの毛が抜け、10〜20日間程度で感染症にかかって死んでしまったのです。