アートが経済を加速させてきた

いま、コロナでアートどころではないという空気になっていますが、僕はこういうときこそアートの価値が発揮されると思っています。それには根拠があります。僕はアメリカで、アートが経済に直結する現実を見てきました。

いま、世界的にコロナでもっとも大きな被害を受けているニューヨークがよい例です。アーティストが集まるころにはギャラリーができ、バーやカフェなどの飲食ができ、アパレルが出店し、レジデンスができ、その結果、地価が上がって地域が潤う。ニューヨークでは10年単位でそうしたサイクルが生まれて、トライベッカ、ソーホー、ダンボ、チェルシーといった地域が独特の文化価値を発信するようになりました。

僕がいま手掛けているロサンゼルスのカルバーシティの都市開発プロジェクトでも、鉄道の駅を中心に、商業施設、ホテル、レジデンスができます。そこにアートを組み入れることで、たとえばアップルのような会社がテナントとして入る。すると別のテナントが続々とやってきます。そうやって未開の地に人工的に都市をつくってアメリカは成長してきた。アートはインフラ整備のスピードを加速する装置なんです。

「画一的なものを量産した」メセナの悪しきレガシー

ただ、日本ではそのことを体感的に知っているアーティストはまだ少ないと思います。それはバブル時代のメセナが悪しきレガシーになっているからだと僕は見ています。日本のメセナはごく一部を除いて本質から乖離してしまっていた。アートを通して文化を創造したいわけではなく、余ったお金をアートに使いましょうという程度の認識だったから、画一的なものが量産され、とくに視覚芸術の分野ではこれというものが何も残っていません。

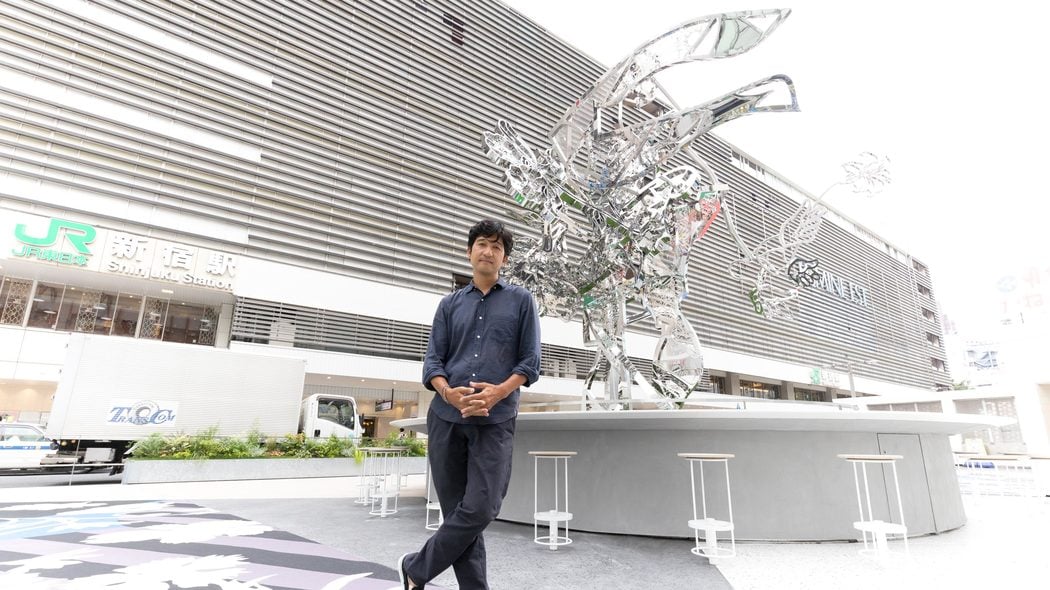

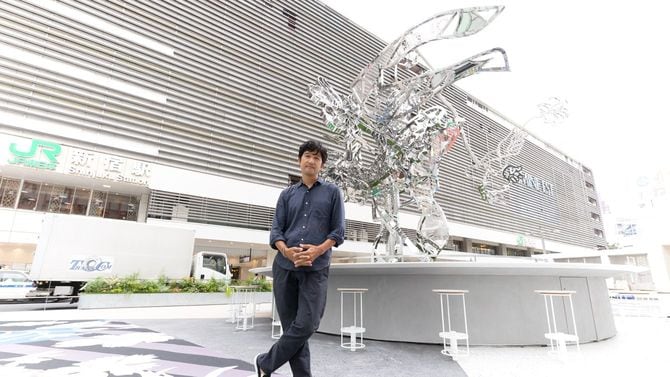

都市開発の一環でパブリックアートを置くことは徐々に浸透してきていますが、まだまだアートは都市機能の付属品扱いです。アートは付属品ではない。僕はアートには場の持っているエネルギーを転化して、不利なロケーションを経済的、文化的な磁場に変える力があると思っています。それが今回、僕が新宿東口駅前広場でやろうとしたことです。