戦後しばらくは80歳まで生きる人が非常に少なかった

さらに、高齢層の死亡年齢だけでなく、人の一生における死亡年齢パターンについて戦前からの長期的視野で調べ、死に対する感覚(死生観)の変化について考えてみよう。

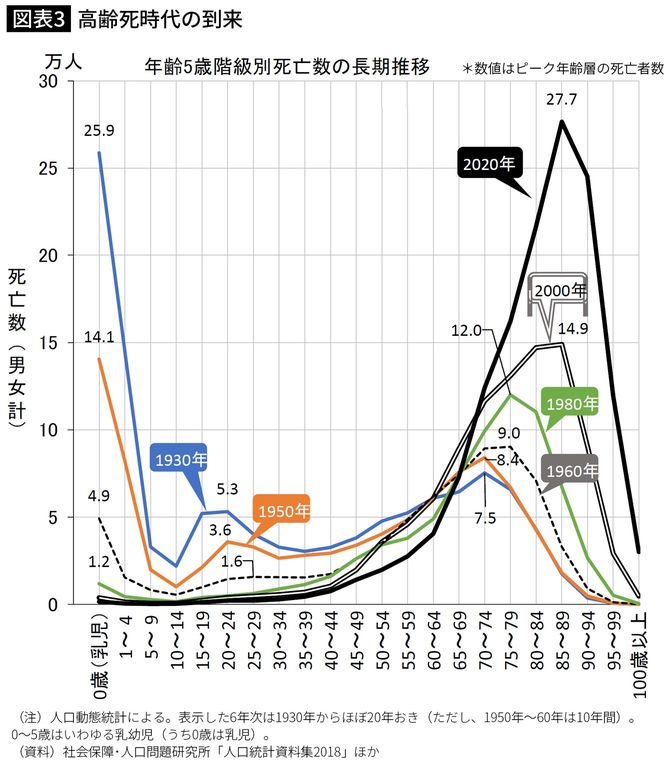

図表3には、戦前の1930年からほぼ20年おきの年齢5歳階級別死亡数を表した。

0歳は「乳児」、0~4歳は「乳幼児」と呼ばれるが、衛生等の環境が劣悪だった時代に最も多い人間の死は生まれたばかりの乳児のものだった。今でも途上国では乳児死亡率が重要な指標の筆頭に掲げられるのはそのためである。そこで、5歳階級の中でも最初の0~4歳については死亡数を0歳と1~4歳とを分けて示した。

1930年には1歳に満たずに死ぬ乳児死亡が25万9000人と当時の高齢死亡のピークである70~74歳の死亡数7万5000人の実に3倍以上となっていた。

そして、また、この年には20~24歳が5万3000人も死んでおり、高齢ピークの70~74歳の死亡数を若干下回るにすぎないほどだった。

乳児だけでなく、幼児や学齢期の子ども、そして青壮年期の人間も、事故や犯罪のほか、伝染病や食中毒など感染症で死亡する者が非常に多かった。このため、老人になって死ぬ人は、あまり多くはなかったのである。この時代、80歳代で死ねる人はむしろごく少数派であり、「大往生」という言葉がこうした人たちに向けてささげられていた。

その後、衛生状態や栄養状態の改善などで乳児死亡は1960年になって、やっと、高齢死亡のピークを下回り、1980年以降はさらに大きく減少した。

また、それとともに、65歳未満の死亡、特に若い世代での死亡が減り、65歳以上の死亡が高齢層ほど増えていく傾向が顕著となる。経済の高度成長の中で、栄養状態と衛生状態のさらなる改善、医療の制度的・技術的進歩、生活環境の安全化などが劇的に進み、平均寿命の伸びとともに、若い年代で死ぬ者が激減した。

21世紀に入り、2000年から2020年にかけての最近20年間の変化としては、40代から80代にかけての死亡数の傾斜の勾配がきつくなった点が目立っている。すなわち、70代未満では死亡数が減り、70代以上、特に80代の死亡数が大きく増加した。ますます一定の年齢層に死亡が集中したと言える。