本社のメンバーだけなら「氷結」は生まれなかった

「氷結」の成功について、かつて前田は筆者に次のように語っていた。

「氷結が成功した最大の要因は、商品のポジショニングだったと思います。

氷結は缶チューハイ市場における新しい領域を開拓しました。『微妙な甘さ』によって、若い女性をはじめ、幅広いお客様の支持を得たからです。

それと、グループの垣根を越えて、開発メンバーが一つになれたことが、ブレークスルーをもたらした要因だったと思います」

仮に本社の同質性のメンバーだけで、缶チューハイを開発していたなら、ウオッカベースという斬新な発想は出なかった可能性は高い。「チューハイとは、焼酎を使う酒だ」という固定観念にとらわれていたから。

ライバルのアサヒも同時期に「総合酒類化」の旗を揚げ、缶チューハイ「ゴリッチュ」を「氷結」よりも2カ月早い01年5月23日に発売した。

「サラリーマン応援チューハイ」というコンセプトをアサヒマーケ部は打ち出すが、ベース酒は甲類焼酎で「スーパーチューハイ」などと内容は同じだった。このため、「氷結」の前に敗北してしまうが、初戦につまずいたせいなのか、現在までアサヒは缶チューハイの定番商品を開発できていない。

子会社の社員が企画した商品が、キリンの一般消費者向け商品に採用されたのは「氷結」が初めてだった。

エリート集団キリンの弱点

キリン本体と、子会社キリン・シーグラムの社員たちの間には、それまでほとんど交流がなかった。

それが「氷結」プロジェクトを通じて、一致団結し、大きな成果を上げたことの意味は、前田が語る以上に大きかった。

それまでのキリンは、どちらかと言うと「同質性」の強い組織だった。

社員の大半は名門大学を出て、新卒一括採用された「エリート」。優秀ではあるが、周囲の反対の中、困難な仕事をやり遂げるといった「迫力」に欠けるところもある。

それは元社長の佐藤安弘も指摘していた「キリンの弱点」だった。

一方、「氷結」プロジェクトでは、違う文化で育った子会社の人材が、大きな役割を果たした。本社に足りない要素を、子会社のリソースが、うまく補完したのである。

異質な人材をチームに入れると、意見の衝突が起こったり、文化の違いに戸惑ったりして、物事が進まなくなると思われがちだ。特に、伝統のある日本企業ほど、そうした考え方が根強い。

だが、実際にはむしろ逆のことが多い。同質性の強い組織のほうが、「足の引っ張り合い」に終始し、一致団結できない。そのため、斬新なアイデアを形にできず、長期的に見れば売り上げを低下させてしまう。

一方、多様性のある組織のほうが、自然にお互いを尊重する空気が生まれる。その結果、自由な発想をもとに斬新な新商品を開発し、売り上げを伸ばすことができる。

目標に向かって、全社員が一丸となること。

それはビール類商戦でキリンを逆転したアサヒが徹底した組織のあり方だった。

また、かつての成功体験にあぐらをかき、変化を嫌い、身内同士の足の引っ張り合いに終始していた古いキリンが、もっとも苦手とすることにほかならなかった。

「氷結」プロジェクトを通じて、異質な背景を持つ人材が一致団結したことこそ、キリンにとっての最大の成果だった。

アサヒにできたことは、キリンにもできるということを、「氷結」は実証したのである。

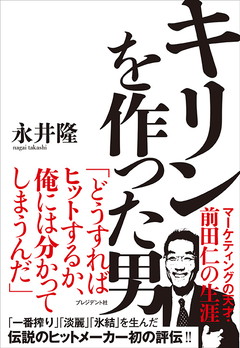

その成果をリードしたのが、前田仁だった。

前田は部門の責任者として、「異質」を恐れず、多様性のあるチームを作り上げた。いわば統合者(インテグレーター)である。また、若い社員に過剰に干渉することなく、活躍の場を与えた。