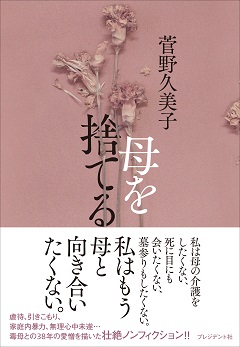

「母を捨てる」という選択肢

【斎藤】これまでに母娘や「毒母」について書かれたさまざまな本を読んできましたが、菅野さんが書かれた『母を捨てる』は、母を捨てるまでの経過が書かれているという点で、とても稀有なケースだと感じました。立ち上げに関わられた家族代行サービスは、親に苦しみ、生きづらさを抱える当事者の助けになるはずです。

ご自身にとって母娘問題はまだ100%解決したわけではないかもしれませんが、他の当事者のためという点から見ても、すばらしい作品だと思います。

【菅野】ありがとうございます。私は母の支配に苦しんだ当事者でもありながら、ノンフィクション作家という取材者でもあります。そのため本書の執筆では、二つの視点を心がけました。

一つは「母を捨てる」までの葛藤を、幼少期まで遡り徹底的に描くこと。母からは肉体的虐待、ネグレクト、教育虐待などを受けましたが、それでも「母を捨てる」ことは本当に難しかった。その葛藤を表現したい、と。

もう一つは、母を捨てるには具体的にどうすればいいのか、どんなことが待ち受けるのか、そこに踏み込むこと。取材者として何らかの解決の道筋を切り開いていきたかったんです。

この本でも触れていますが、天才童話作家に憧れていた母は、そうなれなかった自分の身代わりとして、私に書くことをなかば強制しました。私は母の望んだ天才にはなれなかったわけですが、幸か不幸か、この仕事に就いたんです。

だったら、それを生かさなければいけない。仕事柄、取材で培ったさまざまな人とのつながりもある。「家族代行サービス」の立ち上げは、その結論の一つでした。

「母の娘」と「取材者」、この二つの視点を通して感じたのは、母と娘の関係がいかに根深いかということです。やはり世の中には母娘の問題に悩みながらも、母親から離れられない娘が圧倒的に多いと感じています

【斎藤】そうですね。2008年に刊行した私の著書『母は娘の人生を支配する』(NHKブックス)でも引用しましたが、近藤ようこさんの漫画『アカシアの道』でも、自分に対して虐待的にふるまってきた母親を介護しなければいけないやるせなさが描かれています。

ただし、これはある種の文学的な感傷であって、自分で落としどころを見つけるという話ではあるものの、一般的な母娘問題の解決策にはなっていません。そう考えると、菅野さんが「母を捨てる」という選択肢を選ばれた点に、これまでにない新しさを感じました。

母娘の“プラトニックな近親相姦”

【菅野】私は、斎藤先生がご著書『母は娘の人生を支配する』で言及されていた“プラトニックな近親相姦(ゆき過ぎた親密さ)”という言葉に衝撃を受けたんです。まさに「私と母の関係はこれだった!」と。

私自身、家族代行サービスのような存在を必要としていたし、“物理的”に親を捨てるのは一つの解決策になるという強い思いから、その立ち上げに必死に奔走しました。

しかし一方で、私と母との関係を振り返ってみると、そこまで入り組んだ関係になってしまうと、果たして物理的に「捨てる」ことで、本当に母から離れられたのかという疑問も、ふと浮かび上がってきたんです。

今の私の状況を説明すると、母とは物理的に絶縁状態になっています。いざという時は、家族代行サービスを利用すればいい。世間的には母を捨てたと思われている。だけど私の中にいる「母」は、まだ消えてはいない気がするんですよね。この痛みは一体なんなんだ、という。

【斎藤】ハードルはものすごく高いと思います。毒親に悩むほとんどの娘は「親を捨てられない」という問題を抱えています。では、親を捨てるにはどうすればいいかというと、さまざまなケアの問題と同じで、すぐに答えは出ません。