「ただ謝るだけ」では逆効果…

この記事のタイトルが目に留まったあなたは、一度はクレーム対応に悩んだことがあるのではないでしょうか?

例えば、こんな経験はありませんか?

・「申し訳ございません」と何度も繰り返したのに、クレーマーが納得せずにヒートアップしてしまう。

・「タダにしろ!」と無茶な要求をされ、どう対応すればいいか分からない。

・怒っている相手を前に、頭の中が真っ白になってしまう。

私は企業向けにクレーム対応やコミュニケーション研修を行っています。その中でよく耳にするのが、「謝るしかない」「とにかく低姿勢でいれば何とかなる」という考え方です。でも実は、それでは逆効果になることもあります。

なぜなら、「ただ謝るだけ」だと、

・「何の解決にもなっていません! 詫び倒せばいいと思っているの⁉」と新たな怒りを生む。

・「この人は押せば譲歩する」と思われ、要求がどんどんエスカレートする。

となる場面を、毎日のように見てきたからです。

では、どうすればいいのか? 今回は、感じのいい人たちがクレーム対応で使っている「効果的なひと言」を解説します。

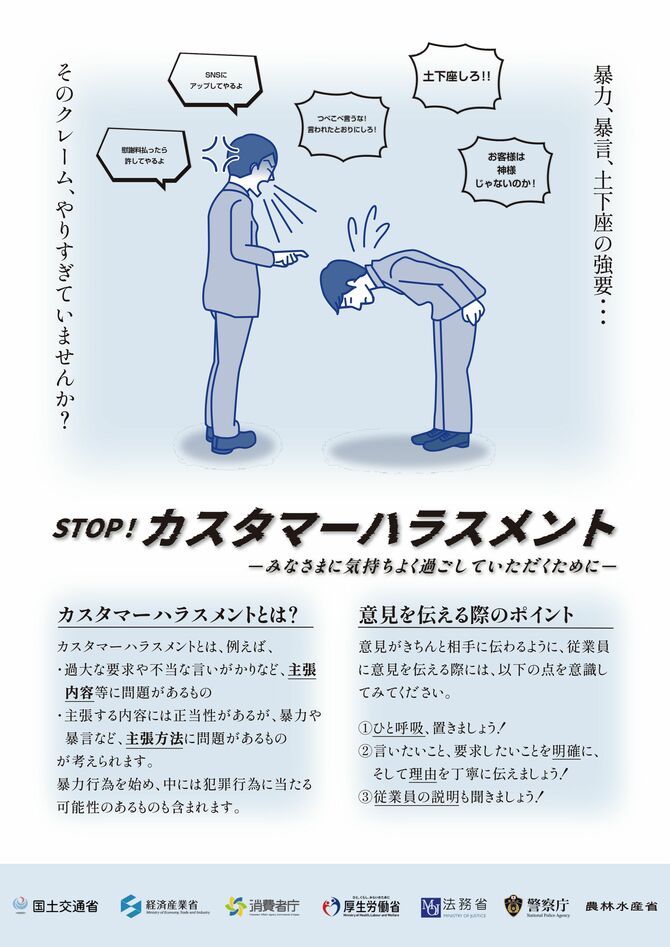

厚労省が示した「カスハラ」の判断基準

近年、「モンスタークレーマー」や「カスタマーハラスメント(カスハラ)」という言葉が定着しました。

厚労省の「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」には、カスタマーハラスメントの一つの尺度として「①顧客などの要求内容に妥当性があるか、②要求を実現するための手段・態様が社会通念に照らして相当な範囲であるかという観点で判断することが考えられる」とあります(「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」11ページより)。

一口にクレーマーと言っても、全員がカスハラまたは「悪質なモンスタークレーマー」というわけではないということがわかりますよね。

「モンスタークレーマー」には明確な定義はないようですが、一般的に「担当者が丁寧にじゅうぶんな説明を繰り返しても納得せず、理不尽な要求を続ける人」と言われています。

例えば

・執拗に無理な要求をしてくる。

・担当者を長時間拘束する。

・侮辱的な発言をする。

などが挙げられます。では、ここからさらに具体的な対応と、かける言葉について解説します。