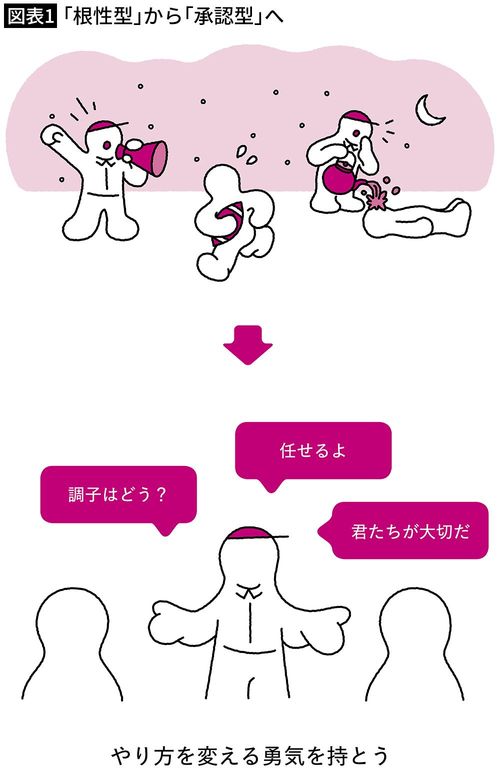

企業も体育会から学び「承認型」に移行する勇気を

また、どんな些細な練習でもただ一方的に上からやれと言うのではなく、生徒の視点に立ち、彼らがその重要性を理解するために必要な説明を丹念に伝えました。

部の納会では表彰式を執り行い、一軍の選手のみならず、三軍の選手にいたるまで、その貢献を称えました。

つまり、「最上位」の監督として「重さ」を演じるのではなく、自身の行動の隅から隅にいたるまで、「お前たちの存在を認めている、価値を認めている、大事にしている」という想いを入れ込んだわけです。

新生慶應ラグビー部の日々の「営み」の中には、アクノレッジメントがたくさんありました。

いったんどん底に落ち込んだチームは再び上昇気流をつかみ、優勝を含め大学選手権のベスト4にたびたび進出する強豪として復活しています。

最近でも新入生の入部希望者が見学に訪れることがあるそうです。すると誰もが「ずいぶん楽しそうですね」という感想をもらして帰っていくと聞きました。以前とはずいぶん違います。

少なくとも大学の体育会を見る限り、慶應ラグビー部のみならず、根性型から承認型に移行して成果をあげているチームはたくさんあります。

組織の運営という意味では、この新しい体育会のチーム作りに、企業も大いに学ぶべきことがあるのではないでしょうか。今、企業で求められているのは、そこに移行する勇気なのかもしれません。