強いチームを作るには何をすればいいか。エグゼクティブコーチの鈴木義幸さんは「かつて慶應ラグビー部を日本一にチームを導いた上田昭夫監督は、同部の10年間の低迷からチームを救うために再任すると、すんなり自分の指示を受け取らない学生たちに驚いたそうだ。しかし、『どうも時代は変わったみたいだ』とすぐに思い、最低限守ってほしいルールを伝えた上で、ある程度学生に任せるようにした。すると、チームは再び上昇気流をつかみ、優勝を含め大学選手権のベスト4にたびたび進出する強豪として復活を遂げた」という――。

※本稿は、鈴木義幸『「承認(アクノレッジ)」が人を動かす』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)の一部を再編集したものです。

新たなチーム文化を創り出すことに成功した慶應ラグビー部

伝統や厳しさにこだわり、低迷を続ける大学の「体育会」が多い中で、慶應大学のラグビー部は過去からの「縛り」と決別し、新たなチーム文化を創り出すことに成功した体育会のひとつだと思います。

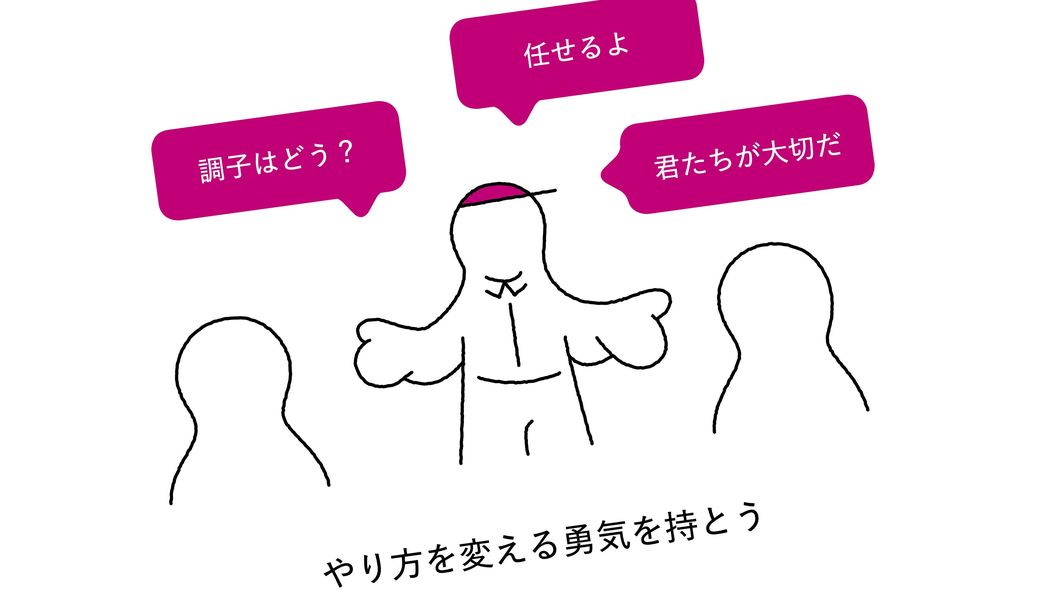

そして、その新たなチーム文化の根底には、学生に対するふんだんなアクノレッジメント(相手の存在を認める行為)がありました。

慶應ラグビー部はその昔、アメリカ海軍の訓練の次に「きつい」、ひょっとしたらイスラエルの特殊部隊より「きつい」と揶揄されるくらい、根性絶対、上の命令絶対の組織でした。

私が慶應大学に入学したのは1986年、ちょうどその1月に上田昭夫監督の指揮のもと、慶應ラグビー部がトヨタ自動車に勝ち、日本選手権で優勝を遂げた年です。

中学・高校で6年間ラグビーをやっていた私は、あこがれもあって、一度神奈川県の日吉にあるラグビー部のグラウンドに練習を見に行ったことがあります。後にも先にもあれほど壮絶な光景は見たことがありません。

ケガをしてではなく、練習がきつくてもうふらふらになって、八甲田山でついに力尽きた日本兵のように選手がグラウンドに倒れ込んでいくのです。それでも駆け寄る人間は誰もおらず、何事もなかったかのように周りでは練習が続きます。