人はこの世に生まれ、限られた時を歩む。その歩みは永遠の途上にある小さな一章にすぎない。イスラムの視点では、この世は試みと選択の場、死はその終わりではなく、次の世界への門出。魂が肉体を離れ、別の次元へ渡る瞬間なのだ。

死は逃れられぬ法則として定められ、時が来れば誰の前にも静かに訪れる。だからこそ、死を恐怖や拒絶の眼で見るのではなく、安らぎと受容の心で迎える。これこそがイスラムの死生観の根底にあるものだ。

人の身体には、生命の灯が消えた後にも尊厳がある。ゆえに、遺体を損壊することや、弄ぶことは禁じられている。亡骸を丁寧に清め、白布に包み、静かに土へと還す行為は、その尊厳を守る祈りにほかならない。

身体は神からの預かりもの。魂が離れた後も、土の中で守られるべきなのだ。

学者たちは、肉体と魂を区別して考える。肉体は滅びても魂は存続する。死とは、終止符ではなく「状態の変化」。人間は、この世を離れてもバルザハ(死後、来世に向けて通過の世界)を経て、復活と審判へと長い旅路を歩む。

イスラムの遺体の埋葬と弔いは、速やかに行われる。魂の新たな旅を妨げず、敬意をもって次の段階へ送り出すためだ。

亡骸は清められ、布で覆われ、祈りの声に包まれる。これらはただの儀礼ではない。亡き人と、生きる人の心を結ぶ祈りの行いであり、自らもやがてその道を歩むことを想起させる行いだ。

イスラム教徒にとっての葬儀とは?

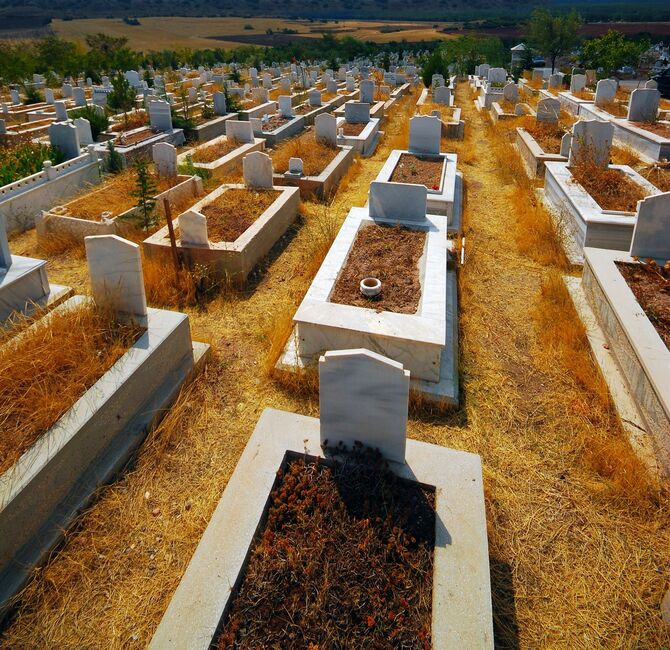

墓は聖なる方角であるメッカの方角に向けられ、遺体は右脇を下にして静かに横たえられ、祈りの姿勢のまま永眠する。死後もなお、神との絆が絶えないことを示す姿勢だ。これは、この世における信仰心が、どんな国や地よりも、唯一神アッラーに深く帰属することを示している。

墓の下は終焉ではなく、バルザハへの扉が開く場所だ。そして、バルザハで魂はその生の結果を味わう。善き行いは光となり、悪しき行いは苦しみとなって返ってくる。

そのため、葬儀は単なる別れの場ではない。人が、自分の選択と向き合う場所でもあるのだ。

そして、こうした死への理解は、人生をより清らかにする戒めでもある。葬儀に立ち会うことは、「明日、その場所に立つのは自分かもしれない」という静かな教訓となるのだ。

遺された者にとっても、失う痛みの中に信仰の支えがある。悲しみは試練だ。忍耐と受容は魂を育て、痛みを祈りへと変える道なのである。

この世の困難や悲劇も無意味なものではなく、心を研ぎ澄ます試練だ。忍耐と感謝によって人は成長する。必ず訪れる死を意識するとき、人は一瞬一瞬を大切に生き、善き終わりを願うようになる。