※本稿は、藤井直毅『新消費 デジタルが実現する新時代の価値創造』(プレジデント社)の一部を再編集したものです。

デジタル化が進む中国で実店舗はどう変わったか

中国ではECが人々の生活により浸透し、「モノを買うなら店舗に行かなければいけない」という固定概念はすでに昔話になっている。そんな環境の中で実店舗も様々な試みを通してECと融合、あるいは差別化することで生き残りを図っている。

本稿では、ECとの「融合」を図るケースとして、いわゆる中国発OMO業態(新小売/ニューリテールとも呼ばれる)の代表として、生鮮ECのフーマー(盒馬鮮生)の例を紹介する。

ジャック・マーが2016年9月に「純粋なECの時代はもうすぐ終わる。10年後、あるいは20年後にはECという言い方すらなくなり、『ニューリテール(新小売)』という呼び方しかなくなるだろう。オンラインとオフライン、そして物流が一体化することによってそれは生まれる」と述べたことが、中国小売業界のデジタル化にとって非常に大きな転換点だった。

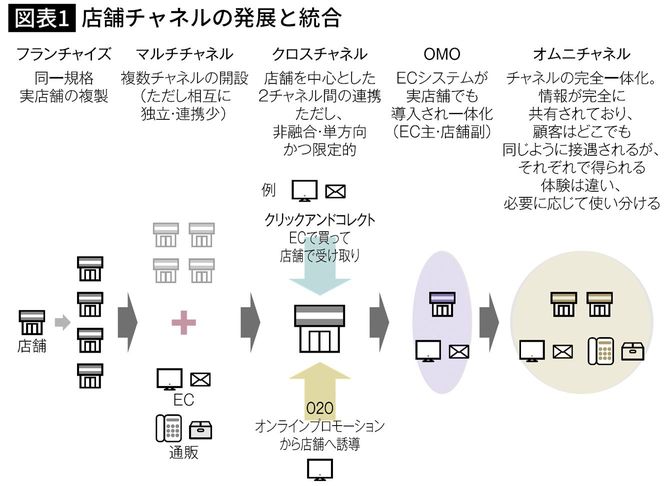

ECを祖業とするアリババが仕掛けたニューリテールは、実態として「ECによる店舗ビジネスへの進出」という意味合いが強かった。そうしたこともあって、ECを主語にしたような施策が多く、一般的にはそれらをまとめて「OMO(Online Merges Offline)」と紹介されることが多い。

しかし、中には各チャネルの長所や特徴を生かした「オムニチャネル」的、より有機的な取り組みを行っている事例もある。

いかにして店舗体験をブランド体験に組み込むか

店舗が「売り」の場で特に重要な役割を担ったのが、ECの欠点である楽しい買い物の体験を与えることだ。画面越しにしかアピールできない従来のECは「欲しい」と決まっているものを買うためには効率的であるが、「買いたい気持ち」を引き起こすような刺激のためのリッチな体験に欠けていることが弱みだった。

そしてそれを補うための数少ない刺激を与えられる方法として、過激な値引きが行われ、それが事業者の体力を削った。

動画生放送の番組中でものを売るライブコマースはECを通じた楽しさの伝え方として生まれてきたと言えるが、どこまでいっても五感で感じることができる店舗にはこの面では及ばない。ここではまず、ニューリテールの代表格とみなされることが多い生鮮ECのフーマーの例をもとに、「店舗体験をどのように全体的なブランド体験に組み込むか」ということを見てみたい。

フーマーについては日本の報道でも比較的取り上げられているが、その多くが開業時のビジネスモデルの解説にとどまっており、5年ほど経った現在の様子が紹介されることは少ない。ここでは広州在住時の自宅近所にフーマーの広州1号店があり、開業以来毎週のように利用していた私自身の経験も織り込んで紹介していこう。