※本稿は、小野圭司『太平洋戦争と銀行 なぜ日本は「無謀な戦争」ができたのか』(講談社現代新書)の一部を再編集したものです。

残りわずかな飛行機で「本土決戦」へ

とにかく日本はがむしゃらに戦った。勝つためには、全てを犠牲にした。そして形あるものは、何もかも使い果たした。

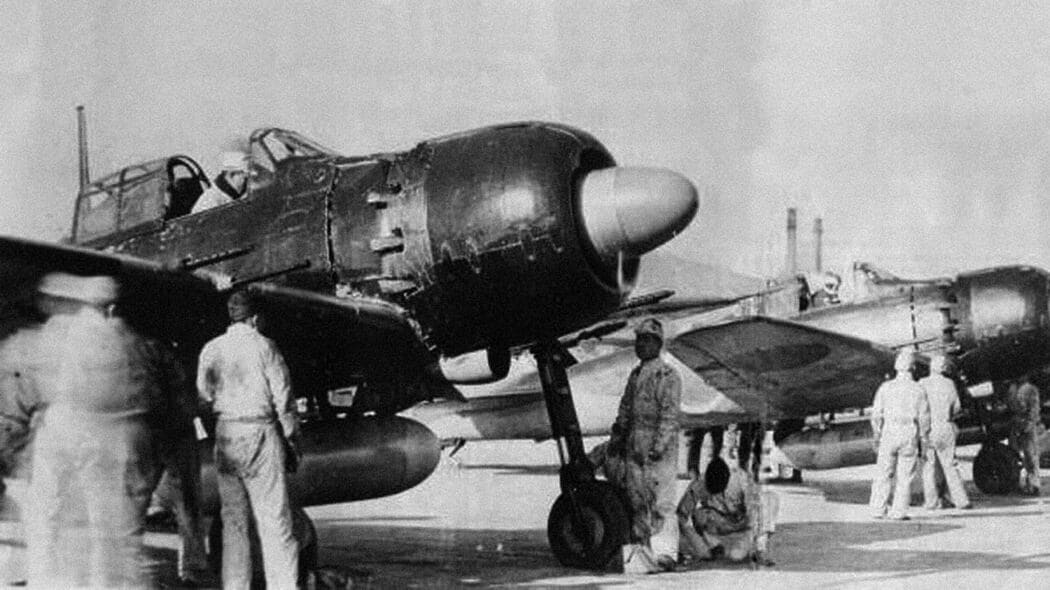

軍は本土決戦用に、旧式の練習機もかき集めて何とか約1万機の飛行機を用意していた。対米戦が始まった昭和16(1941)年以降、6万6000機を生産したので、85%を失ったことになる。ところが、これを飛ばす燃料が尽きていた。

昭和16年12月8日の開戦時、日本には4300万バレルの石油があった。しかし終戦時に残っていたのは、300万バレルに過ぎない。石油の月間消費量は、開戦前の昭和15年に250万バレル、昭和20年にはそれが150万バレルに落ちていた。いずれにしても、終戦時の残量では1~2カ月しか持たない。ちなみに現在の日本の石油消費量は、一日で250万~300万バレルだ。

そもそも昭和20年に入ると、燃料節約のために訓練飛行は原則中止となり、それでも訓練を行う場合にはアルコール混用率80%の燃料が使われた。さらに生産された飛行機は、やはり燃料節約で試運転もそこそこに軍に引き渡された。本土決戦用の1万機には、こうした飛行機が含まれている。

海上戦力も消耗し、「奇策」を編み出す

商船の保有量は開戦時に600万トンで、戦争中に330万トンを建造した。しかし米軍の攻撃で860万トンを失い、終戦時に運航可能なものは70万トンに減っていた。ここでも石油節約のため、多くが機関を石炭用ボイラーに取り換えた。ただし近海には機雷や敵潜水艦がたむろしており、海軍艦艇ですら満足に航行できなかった。

タンカー不足で、南方の石油を日本に送ることができない。そこで海軍は、艀型の石油タンクを商船に曳航させようと考えた。鉄製のほか、造船設備がない南方油田地帯では、現地で採れる天然ゴムで曳航用タンクを試作した。これは鉄の節約にもなる。

鉄不足のため、内地ではコンクリート製の艀型タンクを作ってみた。ところが艀を曳航すると操船が難しい。速度も大きく低下して敵潜水艦の格好の標的となることから、結局使い物にならない。

挙句は松の切り株から作る松根油に期待が寄せられる。昭和20年度中に200万バレルの採油を計画するが、終戦までの生産量は26万バレルがやっとだった。

今から思うと滑稽であるが、当の本人たちは大まじめだった。