「固定残業代」として認められないケース

「うちはみなし残業による固定残業代を支払っているから大丈夫」と考えている社長もおられるかもしれません。しかし、固定残業代も、そう簡単な問題ではありません。

固定残業代は、法律的には、「対価性」と「判別可能性」の両方を満たしてはじめて、適法な残業代と認められます。

「対価性」とは、その手当が、時間外労働や深夜労働に対する対価として支払われていることを意味します。支払の趣旨が、残業代であることをしっかりと説明できないと、固定残業代とは認められないのです。特に、固定残業代を「業務手当」や「営業手当」といった名称で支払っている会社は注意が必要です。

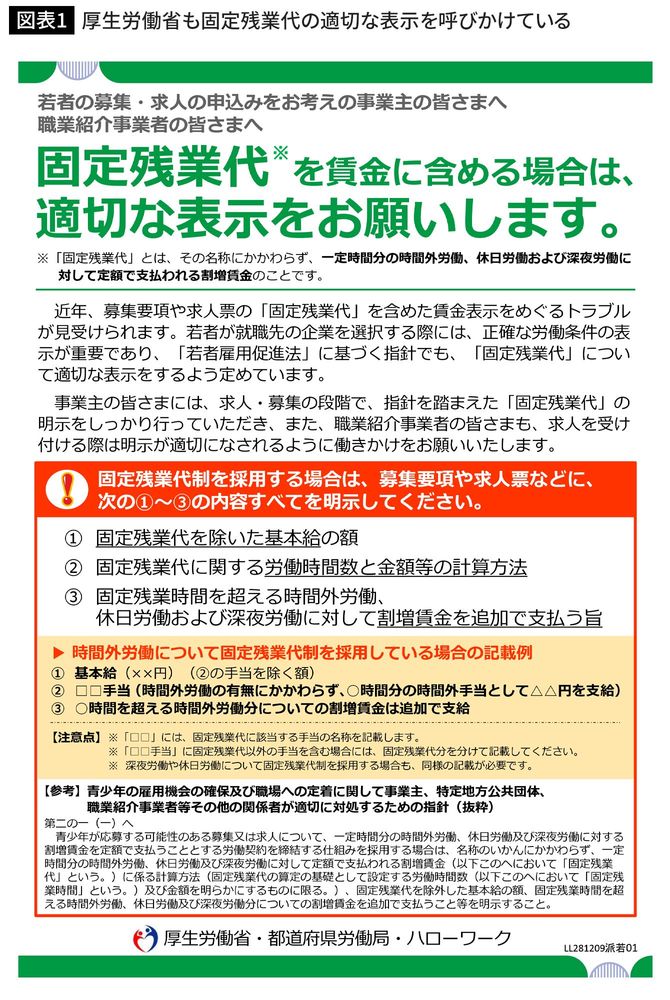

「判別可能性」は、通常の労働時間分の給料にあたる部分と、残業代にあたる部分とを判別することができることを意味します。

例えば、「うちの会社の基本給には残業代も含まれている」と主張したとしても、それだけでは、基本給のうち、どの部分が通常の労働時間分の給料にあたる部分で、どの部分が残業代なのかが分かりません。よって、残業代に対応する金額や時間数を何ら明らかにしないまま、基本給に残業代を含めて支払っていると主張しても、それが固定残業代の支払と認められることはないのです。

また、判別可能性の問題は、残業代の未払以外にもトラブルを生みかねません。例えば、会社としては、固定残業代も含める趣旨で、「月給40万円」として求人広告を出していたところ、40万円のほかに残業代ももらえると考えていた社員と、入社後にトラブルになる、といったケースもあります。

残業代を支払っていても、計算上はゼロベースに

裁判所に、「対価性」と「判別可能性」の要件を満たしていないと判断されると、会社はダブルパンチのダメージを負います。

どういうことかというと、裁判所からそのように判断されると、訴えた社員に支払うべき残業代は、ゼロベースで計算されてしまいます。