「言葉を持たない指導者などなにものでもない」

野村克也は言葉の人である――。生前の野村克也を知る者がみな口にするフレーズだ。かつて野村は、「リーダーが力を発揮できる最大で唯一の媒介は、《言葉》である」と語っている。リーダーが発する言葉が、どれだけ部下の胸を打つのか? その言葉にこそ、リーダーの値打ちがあり、「リーダーが発する言葉で部下を感動させなければならない」とまでいっている。

ヤクルト、阪神、楽天監督時代、「長時間ミーティング」が野村の代名詞だった。自分が目指しているのはどんな野球なのか? その実現のために、選手たちに何を求めるのか? それを伝える手段は「言葉」しかない。だからこそ、野村は表現力を磨き、説得力のある言葉を投げかけるように努めていた。その結果、晩年の野村は「言葉を持たない指導者などなにものでもない」とまで言い切っている。

信頼されるリーダーの大切な条件のひとつとして、「説得力のある言葉を備えているかどうか?」ということを、野村は重視していた。「説得力のある言葉」を持つためには、様々な知識、経験、視点が求められる。部下に、「この人はよく勉強しているな。この人の考え方はとても参考になるな」と思わせることができてはじめて、リーダーに対する信頼や尊敬につながっていくのである。

古今東西の名作、名著を濫読して「言葉」を得る

信頼されるリーダーになるための必須条件は、自らの言葉を持つことだ。では、「説得力のある言葉」を持つためにはどうすればいいのか? そのために野村が取り組んだのが、「とにかく書物を読み漁ること」だった。1980年限りで現役を引退すると、野村は手あたり次第、古今東西の名作、名著を濫読した。そして、気になるフレーズ、印象に残った言葉を片っ端からメモし、自らの肥やしにしていたという。

たとえば、中国の兵法書『孫子』であり、孔子の『論語』であり、日本の世阿弥の『風姿花伝』であり、ロシアのトルストイやドストエフスキーなど名だたる文豪の作品にも目を通した。野村はしばしば、「予備知識は重いほどいい。先入観は軽いほどいい」と口にしていた。予備知識を得、先入観を捨て去るうえでも、読書は有用だった。野村の知識量、雑学の豊富さに、誰もが舌を巻いた。だからこそ、「野村の名言集」は何冊も生まれ、死後もなおロングセラーを記録しているのだ。

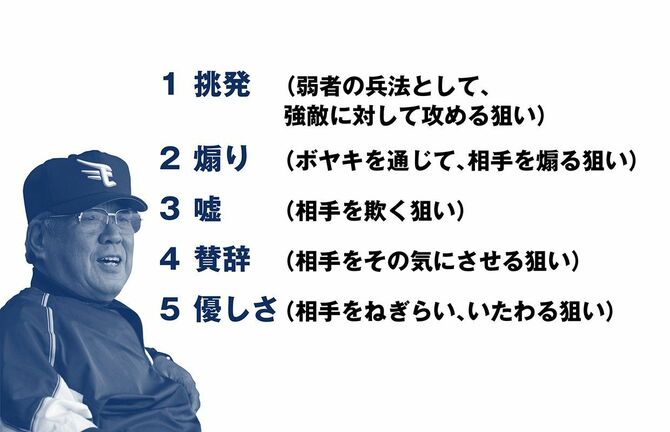

言葉の効用は、「挑発」「煽り」「噓」「賛辞」「優しさ」

「言葉の人」である野村は、巧みに言葉を使い分けており、明確な意図を持って、しゃべる内容、使用する言葉を選んでいた。本人の分析によると、彼は次のような狙いを頭に思い描いていたという。

- 挑発(弱者の兵法として、強敵に対して攻める狙い)

- 煽り(ボヤキを通じて、相手を煽る狙い)

- 嘘(相手を欺く狙い)

- 賛辞(相手をその気にさせる狙い)

- 優しさ(相手をねぎらい、いたわる狙い)

「挑発」について野村は、宮本武蔵の『五輪書』を引用しつつ、「剣が体を攻めるものなら、言葉は相手の心を攻撃することができる」と述べている。戦力で劣るのならば、「言葉」という武器をいかに活用するか? そんな思いがあったからこそ、野村は貪欲に言葉を持つように努めていたのである。

「煽り」については、エッセイスト・山本夏彦との対談において、氏が口にしたという「広告されないもの、報道されないものは、ないのと一緒」という言葉に感銘を受け、「ならば積極的にボヤくことで注目を浴びよう」と考えたためだった。こうして生まれたのが楽天監督時代、田中将大について語った「マー君、神の子、不思議な子」というフレーズである。それ以降、試合終了後の番記者とのやり取りは注目の的となった。「野村監督のボヤキ」がニュースバリューを持つことになったからである。

1995年、オリックス・ブルーウェーブとの日本シリーズ開幕前、ヤクルト監督だった野村は、マスコミを前に「イチローの弱点はインハイ。内角高めを攻めていけば間違いない」と公言した。のちに本人が語ったところによると、「これは完全な嘘」だった。その根底にあったのは『韓非子』にある「戦陣の間(かん)には詐偽を厭わず」という一節だった。つまり、「戦いにおいては相手を騙すことを厭わない」ということである。その結果、イチローはインハイを意識しすぎるあまり、本来のバッティングを崩してしまう。こうして、イチロー封じに成功した野村は、自身二度目の日本一を達成した。

阪神監督時代は、「宇宙人」と称された新庄剛志のヤル気を促すべく、「賛辞」を駆使したこともあった。目立ちたがり屋で、気分屋の新庄に対して「ピッチャーと野手の二刀流を目指せ」といい、実際に投球練習をさせたこともあった。そこにあったのは「新庄には理詰めの論法は通用しない。だからこそ、徹底的に褒めまくるのだ」と決意したからだという。結局、故障のために「二刀流作戦」は実現しなかったのが悔やまれる。

愛妻の「サッチー」こと、沙知代夫人に対してはボヤキを交えつつ、その根底には「優しさ」があった。息子の克則がプロ入りする際には「おまえには無理だ。堅実な仕事に就け」と諭しつつも、彼がプロ入りした後には、「偉大な父を超えていけ」と、代名詞である「野村ノート」の原本を与えている。それでも、野村自身、「賛辞」や「優しさ」はあまり得意ではなかったようだ。しばしば、「歯が浮くようなセリフはいえない」と自嘲しつつ、狙いに応じて言葉を使い分けていたのだ。

シンプルで、オモシロイ。「野村の言葉」の本質

野村克也にゆかりのある人物の取材をしていると、必ず「監督から、こんな言葉をかけてもらいました……」と誰もが答える。そして、ほぼ全員が野村の声帯模写をしながら、その言葉を披露してくれた。そのたびにいつも、「何年経っても、野村さんの言葉は息づいているのだな」と感心したものだった。そして、それは野村の死後も何も変わっていない。

死してなお、野村は言葉を遺す――。取材を通じて、いつも感じていたことだった。そして同時に「野村の言葉はいまも生きている」ことも痛感させられた。前述したように、そこにあったのは膨大な読書量であり、そこから得た知識量だった。最後に、ヤクルト時代に野村の教えを受け、現役引退後は二軍監督として野村を支えた八重樫幸雄の言葉を紹介したい。

「野村さんのお話は、シンプルに面白いんです。決して退屈じゃない。それは、『へぇ、そんなことがあるんだ』という好奇心を刺激する内容だからです。それだけ、たくさんの本を読んで、多くの知識を持っているからこそのお話です……」

そして、八重樫はこう続ける。

「……でも、それだと単なる雑学レベルで終わってしまいます。野村さんはそこに、自らの体験で得た知見を加えます。そして、それは野球に関わるものばかりです。そうなると、選手は夢中で引き込まれますよね」

サラリーマン社会においても、同様のことがいえるはずだ。上司は常に新しい知識、情報のインプットを心がけたうえで、そこにそれまでの体験談や経験則をつけ加えることで、部下の関心を引き、ヤル気を促す言葉を投げかけることができるのではないか。野村の「言葉」に対する向き合い方は、現代でも多くの示唆に富んでいる。