2024年下半期(7月~12月)、プレジデントオンラインで反響の大きかった人気記事ベスト5をお届けします。教養・歴史部門の第2位は――。

▼第1位 妻と妾を同居させた渋沢栄一は68歳にして子どもを作り総勢17人以上…今なお政財界に広がる華麗なる家系図

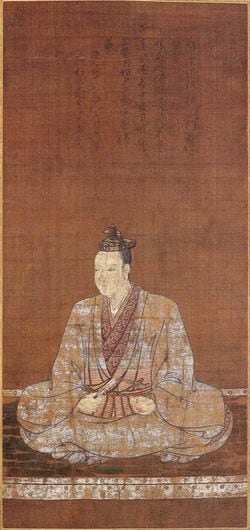

▼第2位 「信長への怨恨」でも「黒幕がいた」でもない…最新研究でわかった明智光秀が本能寺の変を起こした本当の理由

▼第3位 「鎌倉幕府の成立は1192年ではなく1185年」は真っ赤なウソ…いまの日本史教科書に書かれている「正解」

▼第4位 「小学校卒の学歴」だからではない…田中角栄が毛沢東から"無教養"を皮肉られた本当の原因

▼第5位 家康が60歳でも子作りに励んだから今も徳川家は続いている…17歳から65歳でつくった「11男5女」全一覧

本能寺の変の原因は「明智光秀の怨恨」ではない

土佐国(高知県)の豪族から身を起こして急速に勢力を拡大し、四国をほぼ統一した戦国武将が長宗我部元親である。その快進撃を、所詮は四国ローカルの話だと思う人が多いかもしれない。

ところが、元親は戦国から天下統一へと向かう歴史の大きな流れに、間接的にではあるが、きわめて大きな影響をあたえた可能性がある。天正10年(1582)に織田信長が明智光秀に討たれた本能寺の変は、元親の動き方によっては起きなかったかもしれないのである。

本能寺の変の原因については、さまざまな説が提唱されてきた。ドラマなどでよく描かれるのは、光秀が信長の安土城(滋賀県近江八幡市)で、徳川家康の饗応に失敗し、信長から叱責されて恨みをいだいたというものだ。

この話は江戸初期に書かれた『川角太閤記』に記されている。光秀が準備している料理が悪臭を発していたので、信長は激怒して光秀の饗応役を更迭。光秀は体面を傷つけられて、用意した料理を器ごと城の堀に投げ捨てたのだという。

しかし、そもそも『川角太閤記』の内容は信用できないとされているうえ、同様の話は信頼できる史料にはまったく書かれていないので、かなり以前から俗説として退けられている。

こうした怨恨説が長く語られてきた背景には、儒教の影響が指摘できる。江戸時代には歴史上の人物を儒教の基準で批判したため、暴虐で独りよがりな人物だという信長像が定着し、それに耐えかねた光秀が怨恨を晴らすために信長を討った、と考えられるようになったのである。