フェイスブックの投稿を印刷して配布され、チェックされる

このように全員協議会で批判されるのは、市長選に出るため田中氏が市議を辞任し、2015年に再選されたころから続いている。田中氏のフェイスブックの投稿内容を議会事務局が印刷して配布し、全員協議会で議論される。「良くない、反省すべきだと1時間ぐらい、ねちねち言われた」と田中氏。訴訟を起こすまでは、こうしたことがよくあったという。

2015年に作られた市議会のソーシャルメディア利用のガイドライン自体、自分を対象にしたもののように田中氏は感じている。当時フェイスブックやブログを利用している議員は、他にいなかったからだ。「でも規制目的ではなく、市民との情報交換や情報発信のツールとして有効に使うためのガイドラインにすべきだった」いうのが田中氏の考えだ。

議員辞職勧告決議を出される1年前にも、議員控室に市民を通したことがきっかけで、田中氏は問責決議を受けている。田中氏らが市民と控室で懇談した後、全員協議会で市民は立入禁止だとルール化された。その経緯を田中氏がフェイスブックに書き込んだところ、議会の信用を失わせる行為だとされた。「他の自治体とは異なる謎ルール。石丸氏のいる安芸高田市もそうだけど、これまでの自分たちのやり方を変えようとしない。よそはよそ、うちはうち、と何度もはっきり言われた」と田中氏は言う。

国政と同じく、多数派政治は首長と議会のなれ合いになる

多数派による少数派の圧迫は、昔はもっと色々な自治体で起きていた、と末吉氏は話す。前の世代の女性議員の話を聞くと、何かにつけ議事進行を止められたという。失言していないのに怒鳴られたり、「その他の質問はありません」と言ったら、失礼だと言われたり。対策として、問題はないかチェック済みの内容を読むだけにして、それ以外は言わないようにしても、何か探されて動議をかけられたという。所沢市の場合、議会改革が進んだのは、国会議員の選挙違反で多数の市議が逮捕され、市議会の構成が、がらっと変わってからだという。

「多数派支配が問題なのは、首長が会派の代表の所に行って『頼むよ』と言えば、けりがつくような政治になるからでもある」と自身、議長経験のある末吉氏。「首長も議会も努力しなくてすむ。議員は首長に恩を着せ、自分のやりたいことを、たまに首長にやらせてもらい、市民にはいい顔をする、といったことが起きる」と指摘する。そうしたぬるま湯の政治は、今も多くの自治体で行われていると見ている。

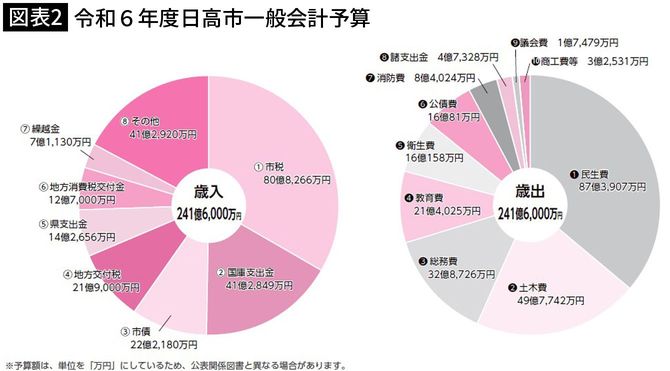

田中氏のいなくなった2024年3月の日高市議会では (市長選立候補のため、今年2月に辞任)、28議案中5議案に共産党議員ただ1人が反対しているだけで、あとは全員が全て賛成している。このような多数派政治の中にいて、声を挙げ続けることは簡単ではない。