なぜ早稲田出身の記者が多いのか

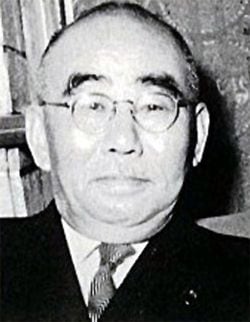

戦後に首相となる石橋湛山は、専門学校時代の早稲田大学の文学科を1907年に首席卒業し、特待研究生として宗教研究科も修了、『東京毎日新聞』を経て東洋経済新報社に入社した。

自伝『湛山回想』によると月給は18円で、4歳年上の小野義夫がいう早稲田法科の相場17円とほぼ同じである。下宿の一人暮らしでも少々足りない金額だったという。その石橋も、早稲田に対する差別待遇に憤っていた。

中等学校教諭は文学科の就職先としては最良の部類だが、石橋によれば公立校には帝大と高等師範の学閥があり、早稲田出身者は少し昇進するとクビにされたらしい。大正の中頃まで早稲田出で公立中等学校校長の地位にいたものは一人もいなかったという。

慶應義塾と違って早稲田には実業界の勢力もない。「いっこう引っぱってくれる先輩がなく、はなはだ、みじめなものであった」と石橋は回想する。例外は「新聞界」と「文芸界」である。

「官学出で、これらの方面に志すものは、いたって少なかった」というのが大きな理由で、実際に石橋は新聞記者の道に入った。

東京専門学校草創期、政治科の学生たちは、判任官見習への無試験任用など二流の「特権」を拒絶した。彼らは下級官僚の卵ではなく「国家の人材」を自負していたのである。その自負心を満足させうる進路こそが、新聞記者であった。

現代の記者と明治の記者の違い

当時の記者は、現代のサラリーマン記者とは違う。学校が創設された明治10年代は、自由民権運動の時代である。民権派は新聞を利用し、時に政府を激しく糾弾しつつ自陣営の主張を世間に浸透させようとした。

「記者・投書家であり、演説家であり、同時に党員・社員であるという人びと」が新聞を舞台に言論戦を展開していたのである。

1881年に自由党が、翌年に立憲改進党が結成されると、有力紙も民党系機関紙と化した。改進党系の新聞には『郵便報知新聞』(のち『報知新聞』)『東京横浜毎日新聞』『読売新聞』などがある(山本武利『新聞記者の誕生』)。

東京専門学校の首脳部を占めていたのはいうまでもなく改進党員で、彼らはもちろん新聞と深い関係を持っていた。小野梓は『読売新聞』で論陣を張り、高田早苗は1887年から『読売新聞』主筆を務めた。『郵便報知新聞』は、改進党の結成に加わりのちに東京専門学校校長も務める前島密の発案で創刊され、「明治十四年の政変」以後には矢野文雄が買収した。尾崎行雄、犬養毅もこの新聞に依拠した。

のちに大隈重信が「野に下つた我輩は種々とやつて見たが、大概は皆失敗で今日残つて居るのは、此学校(早稲田大学)と、報知新聞」と回想したほど、大隈系と強く結びついていた(『大隈侯昔日譚』)。