日本でも多くの高学歴層の学生が共産党に入党

これは敗戦によって旧来の権威が解体された日本も同じだった。終戦直後には、戦時中に逮捕・拘束されていた共産党員が釈放されて政治活動が自由度を増し、選挙では日本共産党が議席を伸ばした。当時は多くの高学歴層の学生が共産党に入党している。後年の読売新聞オーナーの渡邉恒雄、西武グループ代表の堤清二、日本テレビ社長の氏家齊一郎、小説家の小松左京などもそうだ。

1947年の中頃から、占領軍はトルーマン=ドクトリンを反映して共産主義への締め付けを強めるが、労働争議の激化は収まらなかった。とくに、映画会社の東宝では経営陣と組合の衝突が繰り返され、1948年8月には、撮影所に立て籠もった組合労働者を排除するため、1800人もの武装警官に加え、占領軍の兵士50人および4台の戦車、航空機まで動員され、「来なかったのは軍艦だけ」といわれた。

終戦直後にソ連は、満州、南樺太、千島列島にいた数十万人もの日本の軍人と民間人を捕らえてシベリアや中央アジアで強制労働に従事させていた。不十分な食料や劣悪な生活環境のため少なくとも6万人が死亡したと推定される。ソ連は1946年から段階的に日本人捕虜を帰国させたが、それらの人々は、抑留されていた間に徹底して共産主義を教育され、帰国後は共産党に入党したり、ソ連の宣伝に従事した者も少なくなかった。ソ連は武力ばかりでなく、ありとあらゆる手段を共産主義の拡大に利用したのだ。

米国で吹き荒れた「赤狩り」の旋風

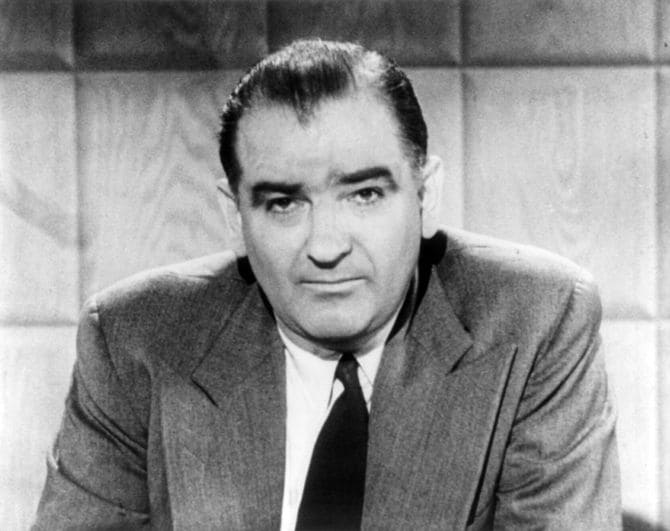

「国務省には大量の共産主義者がいる。私はそのリストをもっている」

1950年2月、アメリカの上院議員ジョセフ・マッカーシーは、ウェストバージニア州での共和党の集会でこう発言し、瞬く間に全米の注目を集めた。この爆弾発言に前後して、アメリカの政界、官界と文化人の間では、マッカーシー議員の名から「マッカーシズム」と呼ばれる共産主義者への弾圧(赤狩り)の旋風が吹き荒れる。

アメリカの下院では戦前、反体制的な人物を取り締まる「非米活動委員会」が設置されており、共産主義者と疑われた人物はこの委員会で厳しく追及された。マッカーシー議員の登場に先立ち、1947年から映画界では多くの人物が非米活動委員の追及を受けている。『栄光への脱出』『ジョニーは戦場へ行った』などの作品で知られる脚本家ダルトン・トランボをはじめ、「ハリウッド・テン」と呼ばれる10人の映画監督と脚本家は、非米活動委員会での証言を拒否したため議会侮辱罪で投獄され、1960年代まで映画界での活動を制限された。1953年の映画『ローマの休日』はトランボの原作によるものだが、公開時にはその事実は伏せられていた。