「カスハラ」に遭った企業は86.8%

昨今、カスハラにまつわる事件や報道が増加している。

カスハラとは、カスタマーすなわち一般客が、商品やサービスを提供する企業や店舗の従業員に対して、ハラスメントすなわち「嫌がらせ」をおこなうことを指す。商品やサービスへの改善を求める一般的な「クレーム」の範疇を越えて、不当な言いがかりをつけたり、過剰な要求をおこなったりすることで、従業員の就業環境を害するレベルの悪質迷惑行為が「カスハラ」なのだ。

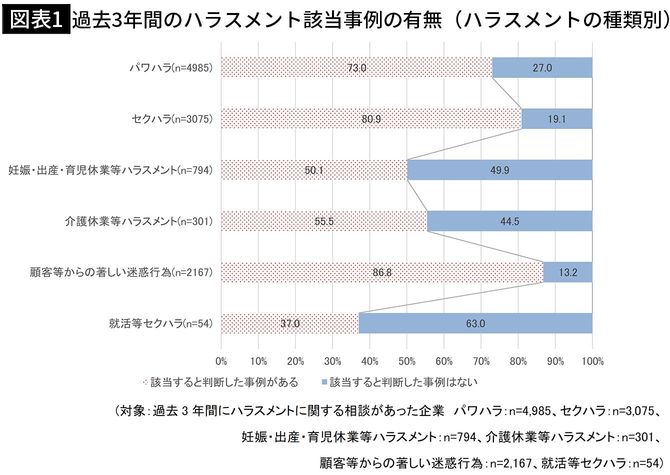

厚生労働省が2023年末から24年にかけて、全国の企業・団体(2万5000件)と、そこに勤務する労働者(8000名)を対象に実施した調査によると、「過去3年間に相談が寄せられたハラスメント相談件数」においてカスハラ(顧客等からの著しい迷惑行為)の割合はパワハラ、セクハラに次いで高く、かつ「該当事案があった」と回答した企業割合はなんと86.8%にものぼる結果となった。

さらに、過去3年間にカスハラに関して従業員から相談があったと回答した企業の割合も、前回の3年前の調査と比べて8.4ポイント増え、全体の約3割(27.9%)へと増加している。

金品や土下座を要求する客も

具体的な迷惑行為の内容としては、頻繁なクレーム、同じ質問を繰り返す等の「継続的で執拗な言動」が57.3%と最も多く、次いで大声で責める、反社会的な者との繋がりをほのめかす等の「威圧的な言動」が50.2%を記録。その他、「長時間の拘束」や「名誉毀損、侮辱、ひどい暴言」、そして金品の要求、土下座の強要等の「著しく不当な要求」が上位を占めた。

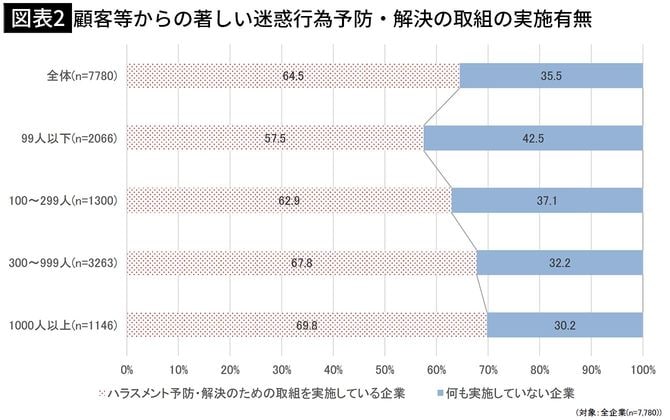

一方で、カスハラへの対応マニュアル作成や相談できる体制整備など「カスハラの予防や解決の取り組みを行っている」と回答した企業は64.5%。パワハラやセクハラへの対応は、法制化の影響もありほぼ9割の企業で実施されているが、カスハラについては4割弱の企業が未対応という状況も明らかになった。

カスハラ問題はもはや対岸の火事ではない。広く個人客を相手に商品やサービスを提供したり、実店舗を運営したりする企業においては、カスハラから従業員を守る対応が喫緊に求められているのだ。