また、明確なルールを決めていないと、判断がブレてしまうことがあります。ケース・バイ・ケースで引き受けると、「今回だけでも」と付け込まれます。そして「今回だけ」が永遠に続くことになります。また、「Aさんの頼みは聞いたのに、俺のお願いはなぜ聞いてくれないんだ」とトラブルの種にもなります。同じルールで公平に断ることでトラブルを回避できます。

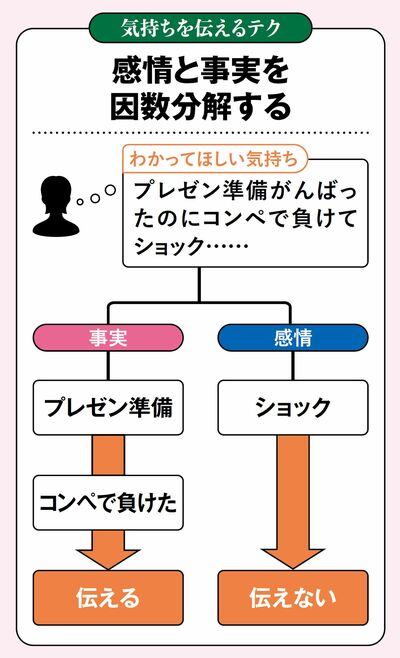

【法則3】感情ではなく事実を伝えれば相手を不快にさせない

「感情を上手に表に出せない」人もいますが、そもそも感情を出すのはよくありません。バカ正直に感情をそのままストレートに相手にぶつけてしまうと、トラブルのもとになります。

やっかいなのが、まじめな人ほど「自分の気持ちを相手にわかってほしい」と思っているところ。その場合、自分の気持ちを「感情」と「事実」に分けて「事実」のみを伝えればいいのです。

たとえば仕事で失敗して上司にひどく叱られたとき。「○○の失敗をして上司に△△と言われた」ことは事実です。これは伝えて構いません。しかし、「私は何も悪くないのに」「上司がひどすぎる」とまで言ってしまうと、感情が入ってきます。同僚であっても、それほど親しくない相手に感情をぶつけてしまっては、向こうからすれば「知らんがな」という話です。事実を伝えるだけでも「つらかったね」と察してもらうことは可能です。

感情の部分まで伝えていいのは、ある程度の関係性ができている相手に限ります。これは「自己開示の返報性」といいますが、関係性が深い人であれば自己開示をしても許されます。

もちろん、小さな自己開示であれば問題ありません。この場合も「言わずに我慢するか」「すべて言ってしまうか」の0・100思考で考えることに問題があるのです。たとえば、「こんなことがあったんです」と小さく自己開示してみて、相手が興味を持ってくれたり、聞いてくれる雰囲気であれば感情を出して話をしてみるのです。