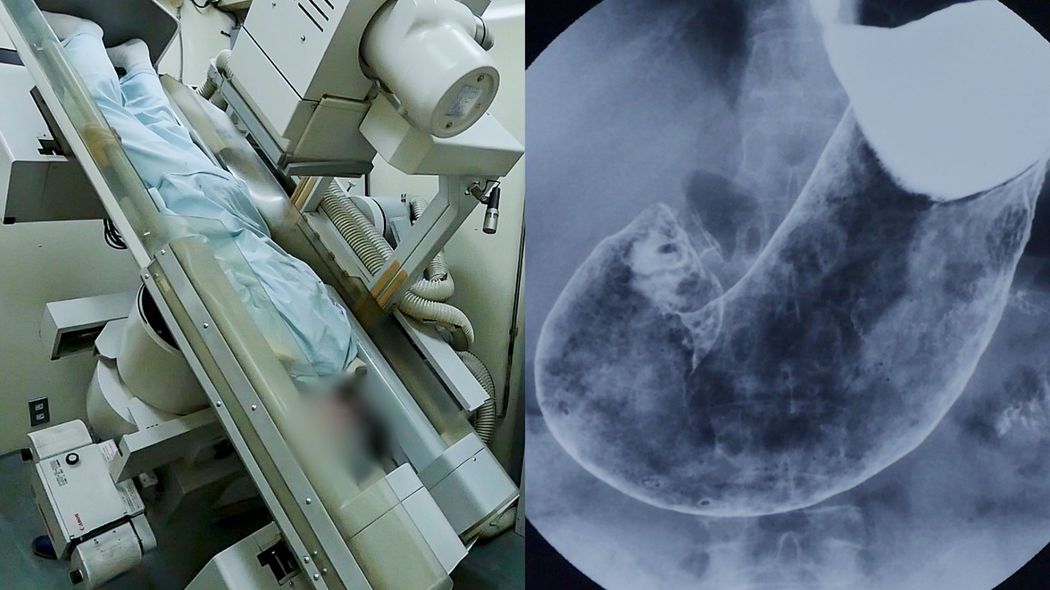

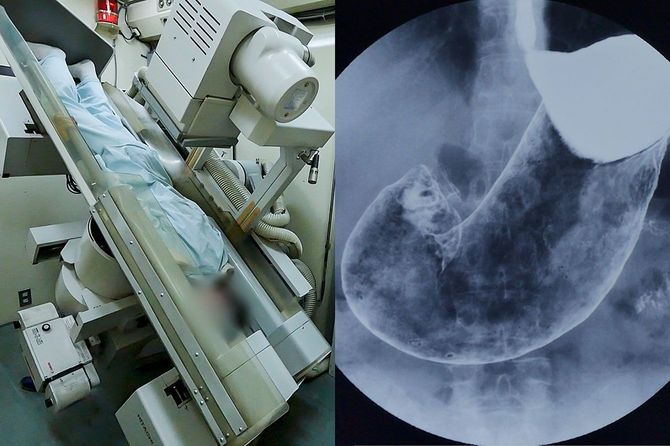

国が推奨している胃がん検診のうち、主流なのがバリウムX線検査だ。しかし、この検査には隠されたリスクが多いという。ジャーナリスト・岩澤倫彦さんの著書『がん「エセ医療」の罠』(文春新書)より、バリウム検査を受けて九死に一生を得た61歳男性のエピソードを紹介する――。

集団がん検診で早期発見は期待できない

市町村や勤務先で行われている集団がん検診は、厚労省の指針に従って実施されているが、早期がんの発見は期待してはいけない。毎年欠かさず検診を受けていたのに、「発見された時には、すでに進行がんだった」というケースが続出しているのだ。

このような不条理が起きる理由について、関係者の多くは語ろうとしない。医療界のタブーだからだ。

厚労省が市町村に推奨している、がん検診は5つある。

・胃がん検診:X線検査、または内視鏡検査(胃カメラ)

・肺がん検診:胸部X線検査、および喀痰細胞診

・大腸がん検診:便潜血法

・乳がん検診:乳房X線検査(マンモグラフィ)

・子宮頸がん検診:視診、子宮頸部の細胞診、および内診

・肺がん検診:胸部X線検査、および喀痰細胞診

・大腸がん検診:便潜血法

・乳がん検診:乳房X線検査(マンモグラフィ)

・子宮頸がん検診:視診、子宮頸部の細胞診、および内診

そもそも、市町村のがん検診はどのような目的で行われているか、ご存じだろうか?

「がんの早期発見に決まっている」という答えだとしたら、それは間違っている。

「過剰診断につながる検診は最善ではない」

厚労省は、市町村などの集団がん検診について、「対象集団全体の死亡率を下げる」という目的を掲げているのだ。これを対策型検診と呼ぶ。一方、「個人の死亡リスクを下げる」のは任意型検診であり、明確に区別されている。しかも、がん検診において「早期発見」には不利益があり、最優先事項ではないとしているのだ。

こうした、がん検診の独特な考え方は、国立がん研究センター・検診研究部が提唱してきたものだ。前検診研究部長は著書でこのように述べている。

「がんには、放っておいても命を奪わないようなものがあり、検診では、そういうがんが非常に多く見つかる場合もあります。(中略)その人が治療を受けた場合、それは無駄な治療ですし、さらに一定の割合で副作用も生じてしまいます。これが実はよく起きる、検診の隠れた不利益といえます」(『がん検診は誤解だらけ』NHK出版より)

前検診部長らは、早期発見ができる検査は「過剰診断」の可能性があるため、必ずしも最善の検診ではないと主張して、集団全体の死亡率を下げる検査に固執した。