政府は少子化対策の予算を増やし続けているが、出生数の減少に歯止めがかからない。独身研究家の荒川和久さんは「子育て関係の予算と少子化の改善には何の因果関係もない。背景には、『与える以上に奪う』という国の巧妙なカラクリがある」という――。

「予算増で少子化解決」は幻想である

子育て関係の予算を増やせば少子化は解決する。

そんなことをいまだに政府の少子化対策の会議体などで言い続けている有識者がいます。驚くべきことに、新聞やテレビなどのマスメディアがそれを何の検証もすることなく報道していたりもします。

日本の子育て関係予算(OECDなどの統計上)は家族関係政府支出と呼ばれているものなので、以降は家族関係政府支出と記しますが、この予算規模は、確かに北欧やフランスなどに比べれば日本は割合として低いことは事実です。しかし、この予算を増加すれば少子化が改善されるなどという因果も相関も存在しません。

この家族関係政府支出とは、児童手当や児童扶養手当、就学前保育等児童福祉サービス、育児休業給付、出産給付などが含まれ、高齢者向けの支出は別ですので、あくまで出産や子育てに関係するもののみとなります。

「予算3倍」でも出生数は30%も減少

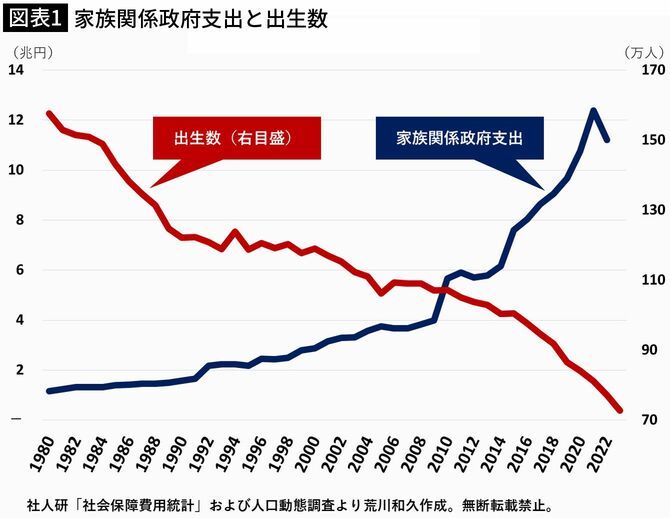

まず、日本においてのこの予算が過去どのように推移してきたかを確認しましょう。

国立社会保障・人口問題研究所(社人研)の社会保障費用統計によれば、2022年は11兆2086億円です。約6兆円といわれているこども家庭庁の予算よりも大きいのは、こども家庭庁以外に厚労省など他の管轄省庁の予算や地方自治体が独自で実施している予算も含まれるためです。そして決して少ない数字でもありません。

過去の推移を見れば、たとえば少子化担当大臣が設置される前の2006年は、3兆6763億円でしたから、実に3倍以上の増額となっています。しかしながら、出生数は同年比較で約30%減です。3倍の予算をかけても、増えるどころか30%も減少しているわけです。

この予算と出生数の推移を1980年からグラフ化すれば、残念ながらむしろ「予算が増えても出生数は減る」きわめて強い負の相関があります。