意外と難しい「余命宣告」

ドラマや映画などで登場人物が「余命宣告」される場面が登場することがあります。フィクションですから作品が面白ければ問題ないことはわかっているのですが、その上で、医師としては「そんな説明では誤解を生むだろう」と感じることがあります。

そもそも、じつは余命宣告はあまり当たりません。ある病気の人が、あとどのくらいの年月を生きることができるのかを正確に予想するのは難しいです。医師側からは余命宣告とはあまり言わず、通常は「余命予測」や「余命告知」などと表現します。ドラマで余命告知される病気は、たいてい悪性疾患(がん)です。

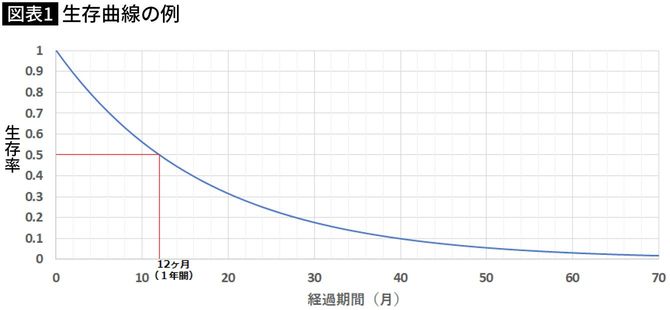

学会や大病院が、さまざまな種類のがんの病期別に患者さんがどれくらい生きたのかというデータを集計し、生存曲線を公表しています。生存曲線というのは、横軸に時間、縦軸に生存割合をプロットしたグラフで、最初は生存割合は100%ですが、時間が経つに従って徐々に減っていきます。

たとえば、図表1のような生存曲線があるとしましょう。説明のために架空のデータから作りましたが、進行がんの多くは大体このような形の生存曲線になります。100人の患者さんのうち、50人は1年以内に亡くなり、50人は1年以上生きます。1年生存率は50%。言い換えれば、生存期間の中央値は1年間です。あなたがこの病気の患者さんの主治医だったとしたら、どのように余命を説明すればいいと思いますか?

余命宣告が誤解を招く理由

ドラマのように「あなたの余命は1年です」と説明してしまうと、誤解を招きます。「一定の誤差はあるにしても、余命1年と言われたのだから半年で死ぬことはないだろう」と受け取れるためです。本当は、生存期間中央値で余命1年というだけで、約30%は半年以内で亡くなります。また、余命1年と言っておきながら2年以上も生きれば余命予測は外れたと言っていいかと思いますが、約25%は2年間以上生きます。仮にプラスマイナス2カ月間の誤差の範囲内であれば余命予測が当たったとすると、当たる確率は12%くらいです。

しかもデータとして集計されるときに、その調査が対象とする病気以外の情報は抜け落ちています。同じ「肺がんのステージ4」でも、高血圧や糖尿病といった持病のある80歳の患者さんと、他には何も病気がない40歳の患者さんでは余命にかなり差があるでしょう。そのため、目の前の患者さんの余命を正確に当てるのはきわめて困難です。がんといった大量のデータがある病気でもこれだけ余命予測が難しいのですから、利用可能なデータがあまりない病気では、臨床医の経験くらいしか頼りになりません。

余命はあくまでも目安に過ぎないことを強調していても、具体的な数字を出してご説明すると、患者さんやご家族はその数字にとらわれます。ただでさえ厳しい予後について説明されているのです。気が動転して普通の精神状態ではいられません。生存曲線とか生存期間中央値とか、なじみのない専門用語は頭から抜け落ち、断片的に「あと○カ月間」というフレーズだけが印象に残ります。外れる可能性が高く誤解を招きやすいので、生存期間中央値を余命として告知すべきではありません。