生きている者が必ずしも幸運だとは言いがたかったこの世の地獄

「国境さえ越えれば……」

それだけを呪文のように繰り返しながら、ビルマ(現在のミャンマー)の昏いジャングルの中を彷徨していた。目指すは中立国のタイ。そこまで行けば敵も手を出せないのだが、執拗な追撃に多くの兵が命を落としていた。

いつどこからあるかわからない敵襲。神経は限界まで張りつめている。月明かりの下、聞こえるものといえば、足下で折れる小枝の音、戦友たちの息づかい、自分の心臓の鼓動……そして、とりわけ恐ろしかったのが耳元で時折聞こえてくる蚊の羽音である。

骨と皮だけの幽鬼のような姿になっても、熱帯の蚊は容赦なくなけなしの血を奪い、そのお代とばかりにマラリア原虫を潜り込ませてくる。すると草の根を食べてようやく飢えを凌いでいる体はたちまち高熱を発し、ひとたまりもなく衰弱していくのだ。

すでに多くの仲間の魂魄が、胸かきむしるほど思い続けた家族の元へと戻っていった。この世の地獄にあっては、永遠の静謐の中にいる死者よりも生きている者のほうが幸運だとは必ずしも言いがたかった。

突然、目の前に沼が現れて行く手を遮られた。迂回する体力は残っていない。

(万事休すか……)

諦めかけたその時、何やらぼーっと一筋の黒いものが見えてきた。

念仏を唱えながら渡った「死体の橋」

「おい、見ろ! 橋じゃないのか?」

喜んだのもつかの間、そこにたどり着いた者の口からは、言葉にならないうめき声がもれた。橋だと思っていたものは、無数に折り重なった日本兵の死体だったのだ。のどの渇きを癒やそうと水辺にたどり着いたものの、そこで力尽きたらしい。

だが、ここで躊躇しているわけにはいかない。

(許してくれ……)

口の中で念仏を唱えながら、死体を踏んで渡り始めた。踏むたびにずぶりと沈む。その感触がたまらない。

その時である。水の中の目がかっと開き、濁った眼球と視線が合った。半ば白骨化した腕で抱きつかれ、あっという間に底知れぬ沼の中に引きずり込まれていく。

「うぁー!」

絶叫した瞬間、周囲が暗闇に包まれた。

(真っ暗だ。何も見えない!)

底知れない恐怖に全身の毛が逆立った時、明かりがぽっと灯った。

そこは見慣れた我が家の寝室だった。前髪が額に張り付き、水の中にいたかのように汗がしたたっている。夢だったと理解するのに数秒を要した。

「またどすか……。なんにも心配いりしまへん」

隣で寝ていた妻良枝が、そう言いながら物憂げに起き上がってきた。

慣れたもので驚く様子もない。しなやかな白い指で彼の寝間着の前を合せると、子どもをあやすように背中をぽんぽんと叩いてくれた。

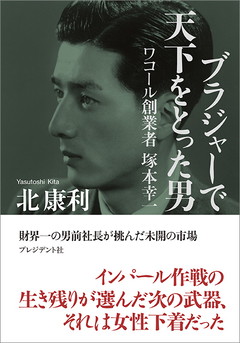

男の名は塚本幸一。世界有数の女性下着メーカーとして知られるワコールの創業者だ。

彼は太平洋戦争の激戦の中でもとりわけ悲惨なものとして知られるインパール作戦の生き残りだった。