「読解力がないことに本人は気がついていません」

読解力がない人は、自分に読解力がないことに気がついていません。それは子供も同じです。読めていないことに気がつかないから、「読めた?」と聞けば「読めた」と言う。

気づかせる一番簡単な方法は、「自分が言ったことを、意図と違うとらえ方をされることがある」ということを経験することです。小学生ともなれば、もう日本語がいっぱしにできるつもりです。なので、自分が言ったことがわかりにくかったり、間違って伝わったりすることに考えが及ばないのです。

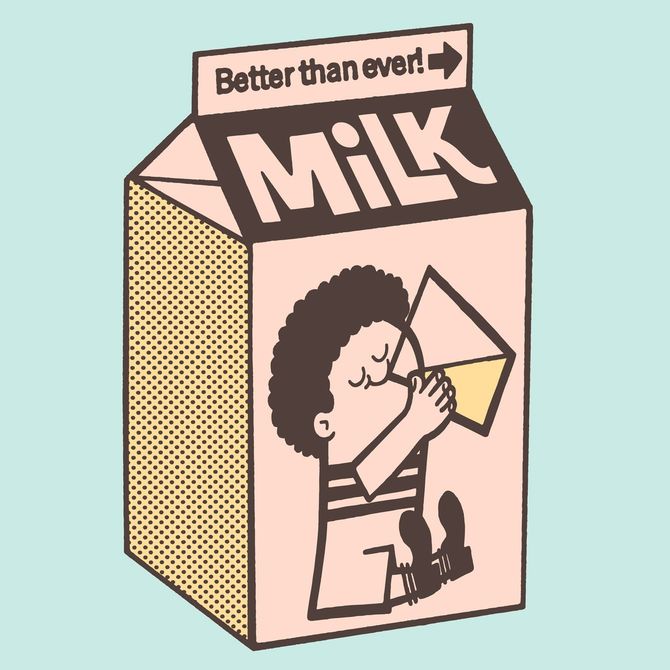

たとえば、牛乳が飲みたいときに、「お母さん、牛乳」と言う。その言葉では、牛乳がほしい場合のほかに、牛乳が切れているのか、牛乳をあげるのか、牛乳がこぼれているのか、いくらでもとらえようがあるのですが、そこに考えがいかない。それが読解力のなさです。

そのためにも、親子で何往復もするような会話をすることが大切です。伝え方をきちんとしないと読み違えが発生するということを理解させられます。

「牛乳」

「牛乳って白いよね」

「違うって。牛乳飲みたい」

「妹が牛乳飲みたいの? あの子、牛乳嫌いじゃなかった?」

「違うって。俺が牛乳飲みたいの」

そんな会話を繰り返すことで、「もしかしたら違う意図で伝わっているかも」ということに気がつくアンテナが育っていくのです。

学習塾ロジム代表 苅野進さん

早稲田中学・高等学校、東京大学文学部卒業。人事・経営戦略コンサルティング会社で社会人向けのロジカルシンキング講座などを担当。学習塾ロジムを2004年に設立。著書に『10歳でもわかる問題解決の授業』(フォレスト出版)、『ロジカルキッズワーク』(学研プラス)など。

- 【関連記事】「次の中から四角形をすべて選びなさい」大人もまんまと引っかかる…小学校2年生の算数の超キホン問題

- 【関連記事】大人でもこんがらがる「1mで重さ12kgの鉄の棒、0.8m分は何kgか」の立式は12÷0.8か、12×0.8かすぐ答えよ