文豪の創作の原動力は何だったろうか。谷崎潤一郎は「文学的感興」という名の“ムラつき”が創作の鍵だったという。歴史エッセイストの堀江宏樹さんが書いた『文豪 不適切にもほどがある話』より紹介しよう――。

※本稿は、堀江宏樹『文豪 不適切にもほどがある話』(三笠書房)の一部を再編集したものです。

創作の鍵は「文学的感興」という名の“ムラつき”

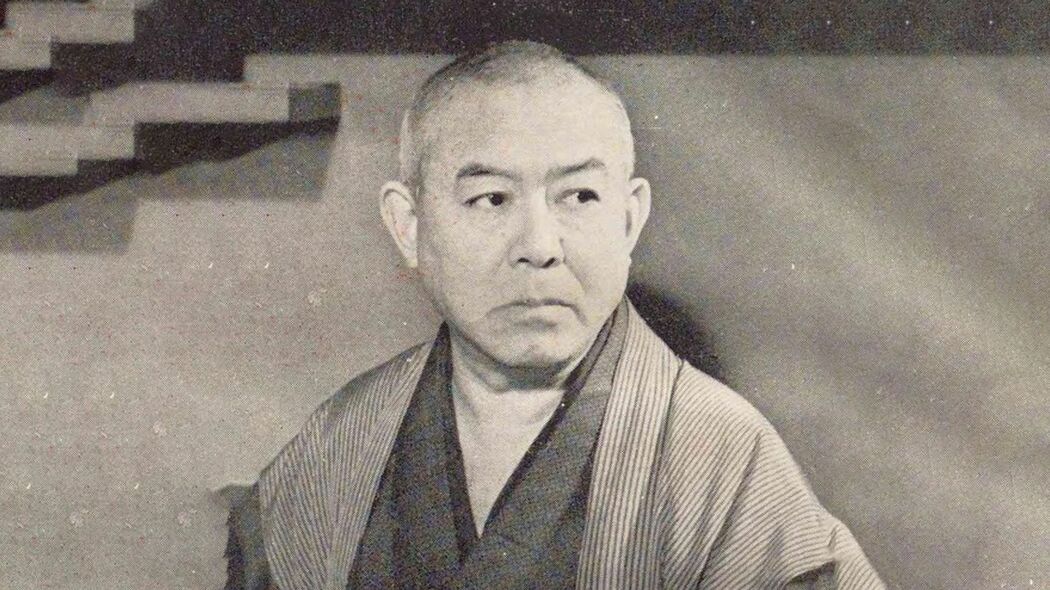

明治19(1886)年、東京・日本橋人形町に無気力な父親と、気の強い美人の母親の間に生まれた谷崎潤一郎。

最晩年に至るまで「文学的感興」という名の“ムラつき”こそが谷崎文学の「鍵」なのでした。

亡くなる2年前の昭和38(1963)年、新作の取材で、44歳年下の親族の人妻・渡辺千萬子と熱海の梅園ホテルに滞在していた谷崎は、「話をしている最中に突然」千萬子に向かって「五体投地のように目の前にばたっとひれ付して、頭を踏んでくれ」と言い出しました。

千萬子は谷崎の晩年の名作にして、世間の注目を集めた『瘋癲老人日記』に登場する若奥様・颯子のモデルだと囁かれた女性でしたが、千萬子いわく「年齢が四四も違うということは別に問題ではなかった」が「谷崎に男性を感じたこと」はない。

しかし、千萬子は「非常に醒めていて冷静」に谷崎の頭を「言われるままに踏んだ」のでした。

谷崎は千萬子への手紙の中で、「あなたの仏足石をいただくことが出来ましたこと」が「生涯忘れられない歓喜」(昭和38年8月21日)とホクホクしていたようです(以下、千萬子と谷崎の手紙は『谷崎潤一郎=渡辺千萬子 往復書簡』から)。