道隆の正妻で、定子を産んだ貴子は有能な宮廷女官だった

このように、最も有能な宮廷女官を正妻とした道隆は、嫡男の藤原伊周、長女定子(一条天皇中宮)らの子女に恵まれる。

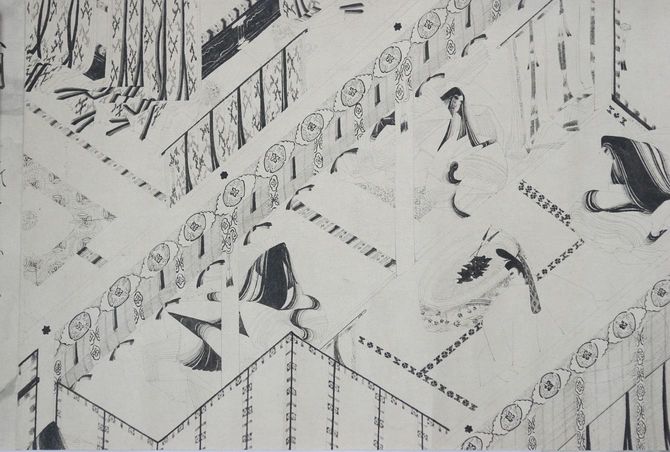

『枕草子』の有名な「少納言よ、香炉峰の雪いかならむ」と定子が問いかけ、清少納言が御簾を上げさせたエピソードがある。これは、漢詩を知っていてその知識をチラ見せする中宮とそれに対応する清少納言の「ほのぼのとした無邪気な関係」を書いているように思えるが、このような会話や、後述する、竹を「この君」と呼ぶエピソードを効かせたやりとりなどは、若い公達たちに、「このサロンには漢文を読める女性が大勢いる。あなどれない」という認識を持たせただろう(日本社会の公文書は古代より江戸時代まで漢文で書かれていた。漢文こそ公的教養といえた)。それは、たとえば藤原芳子や徽子女王のサロンとは大きな違いである。

定子はおそらく母親譲りの聡明な性格で、いつでも漢学の謎かけができるくらいに漢文学に接する環境で育っている。それはかなり型破りの「キサキがね」だったのではないだろうか。生真面目な性格だったらしい一条天皇が定子入内後しばらく、彰子入内までは女御を置かなかったのも、このサロンが極めて「刺激的」なところだったからに違いない。

清少納言が仕えた定子のサロンは教養高く開かれた場所

『栄花物語』が定子の入内について、「北の方(高階貴子)など宮仕にならひ給へれば、いたう奥ぶかなる事をばいとわろきものにおぼして、今めかしうけ近き御有様なり」(道隆の奥方などは宮仕えによく慣れていらっしゃるので、深窓に収まるなどは大変良くないと考えられ、現代的にごく近しい様子にしていらっしゃる)としているように、よく言えば奥ゆかしい、悪く言えば堅苦しい後宮ではなく、より現代的な開かれたスペースを目指していた。

漢文の読める女たちの集う定子のサロンは、いわば漢学的教養を生かして天皇をサポートする女官で構成されていた奈良時代の内裏のような雰囲気になっていた。そのために、天皇をとりまく貴族たちにも「頭のいい物知りで、機転も利く者でないと相手にされない」雰囲気の、軽視できない存在になっていたのではないか。

そして長徳2年(996)に起こった長徳の変においては、定子は「恋人を奪った男が夜に忍んでいくのをおどかそうと矢を射かけたら、袖を貫いてお付きの童まで射殺してしまった。さらにそれが全くの誤解で、しかも相手が花山上皇だとわかり、昨日の権力者から一転して朝敵になってしまった」兄の伊周や弟の中納言隆家を里邸の二条第にかくまい、ついに検非違使に踏み込まれるという結末を招く。