※本稿は、服藤早苗『「源氏物語」の時代を生きた女性たち』(NHK出版新書)の一部を再編集したものです。

藤原兼家の妻がノンフィクションとして書いた『蜻蛉日記』

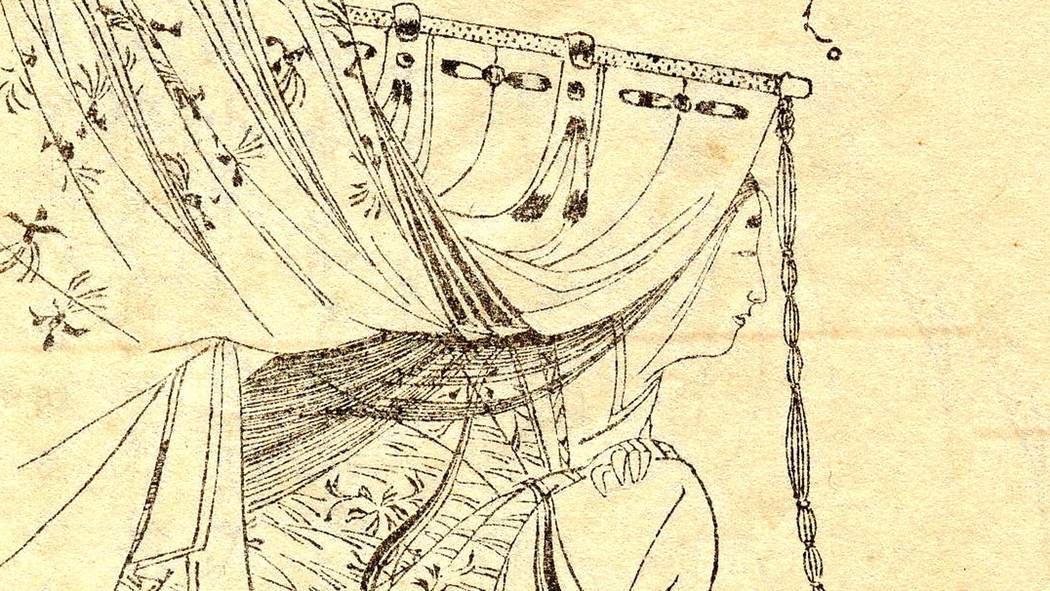

書を書き、絵を描き、「国風」文化を創り出した役割の中に、たしかに女性たちがいた。もちろん、もっとも特筆すべきなのは、文章を書くことで自己主張した女性たちである。なによりもまず、それまでにはなかった、新しいジャンルの日記文学、『蜻蛉日記』があげられる。

『蜻蛉日記』は、はかなく生きた半生を思い起こしてみると、世間に流布している古物語の一端はどれもこれも作り物である。自分の身の上の方が、実際に起きたことであり、真実である。身分の高い人の生活を問われたとき、その実例としてみるのもいい、と書き出す。

受領の娘である藤原道綱母がトップ貴族の藤原兼家を夫に持ったセレブな生活を誇らしく思いつつも、けっして、幸せだけではない人生、しかも、事実上の離婚となったころ、この自叙伝的回想録を書き始める。わが身のはかなさを綴ること、苦悩多い半生をみつめ直すこと、ここからしか自分を救済することができない、と悟ったのである。

それまでも、自分の半生を振り返りつつ、和歌をちりばめた私家集が多くつくられていた。『蜻蛉日記』にも和歌がたいへん多い。

妻が詠んだ「いい歌」は夫の名誉のために使われていた

では、なぜ、私家集として和歌を編むのではなく、新しいジャンルとしての日記文学を創設したのだろうか。じつは、妻が編んだ私家集は、『本院侍従集』が、夫兼通の私家集とみなされたように、夫の名誉に使われることが多かった。もし、同じように歌集を編んだら、「兼家妻」の歌集として、離婚同然の夫兼家の権勢を拡大し、名声を高めるものとして使用されることは、間違いなかった。道綱母はそれを拒否したのである。

歌う女としての半生を、自分のものとして取り戻すこと。これこそ、道綱母が私歌集ではなく、新しい日記文学を創りあげた大きな理由だった、と平安文学研究者の河添房江氏はみておられる(「平安女性と文学」岩波講座『日本文学史』第二巻)。

すでにみてきたように、貴族社会、とりわけ公卿クラスは、一夫多妻だったから、道綱母の苦悩は、多くの妻たちの苦悩だった。私家集には、夫が通ってこないことを詠んだ和歌はたいへん多い。男の私家集にも、妻の恨みの和歌が取りあげられている。