絶対的な弱者の状況で、本領が発揮された

松下幸之助は、典型的な立志伝中の人物だ。生家は豊かだったが、父、政楠が米相場に失敗し、小学校は四年までしか通えなかった。

幸之助にとって不幸だったのは、兄弟が片端から早世したことだった。長男の伊三郎は二十三歳で、次男の八郎は十七、次女の房枝は二十、三女のチヨが二十一、四女のハナが十七、五女あいが二十八。唯一人、長女のイワだけは、四十八まで生きた。

明治三十七年十一月、大阪の宮田火鉢店に奉公したのを手初めに、翌年二月、五代自転車店に入り、五年ほど勤めた後、大阪電灯の見習工に採用される。ここから電気機器と幸之助の関わりが始まるわけだ。

大正二年から、関西商工学校夜間部予科に通い、翌年、電気科に進んだが、本科は一年ほどで辞めている。本科では、授業がすべて口述筆記だったために、読み書きが不自由な幸之助はノートをとることができなかったのである。その上、幸之助は、胸に病を抱えていた。

大阪歌舞伎座前の映画館の改装工事に従事している時、工期の遅れを取り戻すため、師走の三日間、徹夜で野外工事をした後、肺尖カタルを発症してしまったのである。

二十歳になる前の発病により、幸之助は、否応なく、自らの今後について、考えざるを得なくなった。その頃の松下の姿は、「青ビョウタンという言葉が当てはまるような、ゾッとするような姿」であった、と本人が後に記している(『仕事の夢暮しの夢』)。

満足な学歴もなく、健康は損なわれ、もとより蓄えはない……。その絶対的な「弱者」の状況で、幸之助の本領は、発揮された。知識に頼らず、身体を労り、金をあてにしない。

「松下電気器具製作所」設立初年度のヒット作

大阪電灯を退社した後、大正七年三月に松下電気器具製作所を創立し、所主となった。すでに大正五年、改良ソケットの実用新案を出願しているので、電気関係の器具、部品については、自信があったのだろう。

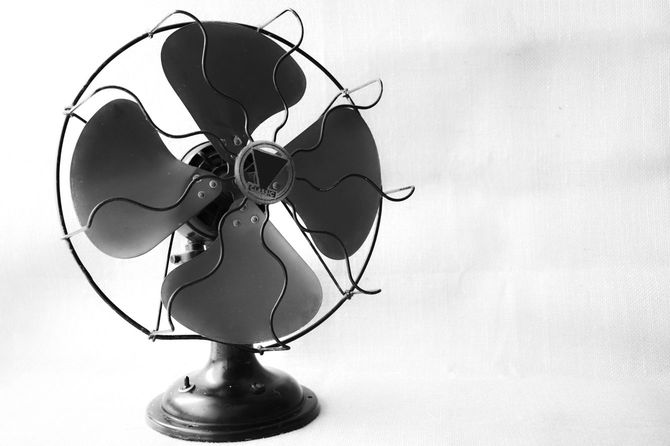

自宅――とはいっても二畳と四畳半の二間――を工場にして、ソケット製造に挑んだが、さっぱり売れなかった。妻のむめのは、質屋通いをして、幸之助を支えた。ようやく、一息ついたのは、川北電気会社から、電気扇風機の碍盤――絶縁体――の注文を得た時だ。

碍盤には、金具を付ける必要もなく、材料は練物なので、手間も資金もかからない。妻の弟、井植歳男――後の三洋電機社長――と二人で碍盤を製造して、なんとか納品をすませることができた。

「こうして最初の年は、ソケットの売り出しという初めての計画は失敗に終わったけれども、思わぬ碍盤の注文によって多少とも収益を上げることができ、商売を続けていくことにひとしおの自信もできて、行き詰まりも打開され、ここに改めて器具の製作考案にやや本格的にはいることができたのであった」(『私の行き方考え方』松下幸之助)

大正七年三月、大阪市北区西野田の大開町、わずか二間の松下電気器具製作所を設立して以来の、幸之助の歩みは多くの人が知るところだろう。

大正十二年に自転車ランプを売り出し、昭和に入ると「ナショナル」ブランドをたち上げ、アイロンなどの電熱部門を発足させ、四年の世界恐慌も住友銀行の融資を受けて無事乗り切り、六年には家庭用ラジオ販売を始め、八年には事業部制を導入するとともに、本社を門真に移転させた。十年には株式会社化して松下電器産業株式会社に改組、とその成長は目覚ましいものだった。