「備蓄米」に殺到する客は本当にお米が食べたいのか

令和の米騒動が続いている。

店頭には「銘柄米」「競争入札米」「随意契約米」の価格の異なる3種類のコメが並ぶ中、安価な備蓄米を競うようにして買い求める消費者の様子が連日、報じられている。

ただ、とても不思議なのは、日本人の米の消費量はかなり減っており、米の代わりとなるカロリー源として、麺やパンなども安く入手できる状況であるにもかかわらず、米騒動が生じていることである。そこで、米を含む日本人の主食に関連する統計データを確認していこう。

まず、日本人が米を食べなくなったことが一目瞭然のデータだ。

我々が食べる炭水化物の3大食品は「米」と「パン」と「麺」であり、これらから多くのカロリーを摂取している。家計調査によると穀類の年間支出金額(2022~24年平均)は、米が2万2000円、パンが3万4000円、麺が2万1000円と合計で穀類全体8万3000円の93%を占めている。それ以外の穀類は、「小麦粉」や「もち」などの製品である。

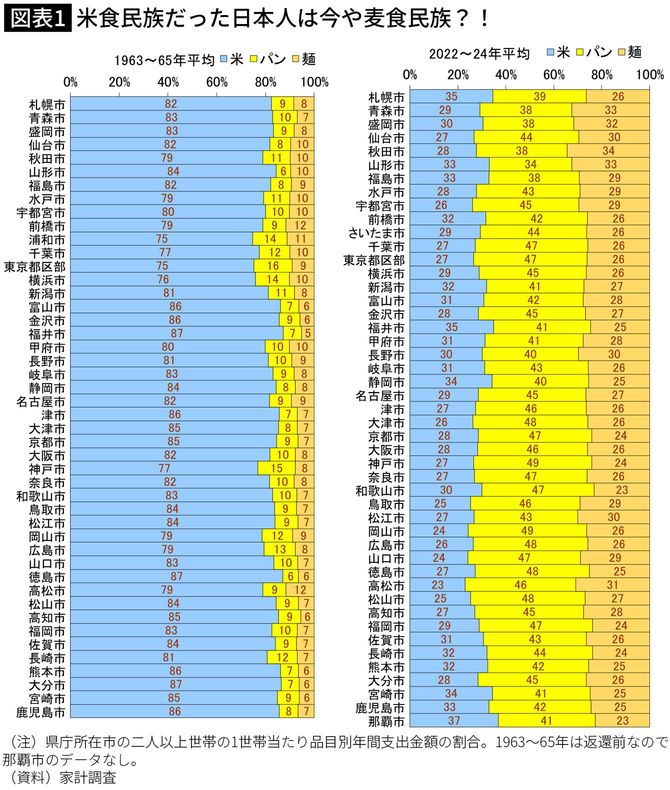

図表1には、この炭水化物3大品目の支出額構成比について、地域別に、1960年代前半と最近を比較した図を掲載した。地域は各都道府県の県庁所在市のデータを掲げた。

これを見ると、米中心の食生活からパンや麺を大きく取り入れ、食生活が大きく変貌した様子が明らかである。

米、パン、麺の割合は全国平均で1963~65年平均のそれぞれ83%、9%、8%から、2022~24年平均の29%、44%、27%へと大きく変貌している。高度成長期さなかの1960年代半ばには、日本人は米食民族といえたが、今では、パンと麺が米を圧倒しており、麦食民族といってもおかしくないほどである。

小泉進次郎農林水産大臣の音頭で随意契約された安い備蓄米が陳列されたことが、ここ数日報じられているが、実は、人々は特段米を食べたいわけではないのに、長い列に並んで買っている可能性もあるかもしれない。そう思えるほどに、米は不人気だ。

炭水化物3大品目での比率を県庁所在地で見ると品目ごとのランキングはこうだ。

「米」を一番多く消費

1 沖縄 37%

2 札幌 35%

2 福井

4 静岡 34%

4 宮崎

「パン」を一番多く消費

1 神戸 49%

1 岡山

3 広島 48%

3 徳島

3 松山

「麺」を一番多く消費

1 秋田 34%

2 青森 33%

2 山形

4 盛岡 32%

5 高松 31%