脳の育ち方には順番がある

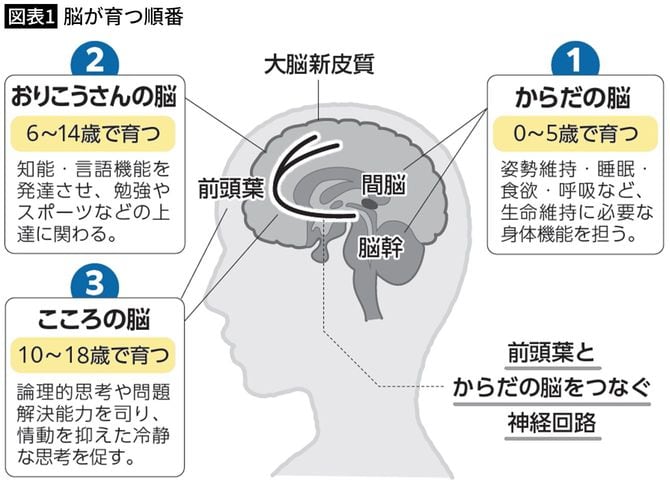

私は20年ぐらい前から、子供の脳は①からだの脳→②おりこうさんの脳→③こころの脳の順番に育てましょうと提唱しています。そうしないと、脳のバランスが崩れた状態になり、心身に症状が出てくるからです。なかなか一般の方には浸透しないのですが、専門家の方には結構注目していただいています。

まず、生まれてから5歳くらいまでの間に急速に発達するのが「からだの脳」です。これは脳の中でも、姿勢の維持や睡眠、食欲、呼吸や情動など、生命の維持に必要不可欠な身体機能を司るところです。自律神経の働きもコントロールしています。

この脳を育てるには、「夜は眠くなって寝る、朝も自然に目覚めて昼間に活動する」という生活リズムを刻み込むことが何より重要です。体内時計がしっかり働く脳を作り上げなくてはなりません。

その次に発達を始めるのが「おりこうさんの脳」です。「おりこうさんの脳」とは大脳新皮質のことで、勉強したり言葉を作ったり、スポーツで自分の意志で体をうまく動かしたりするための脳で、6~14歳くらいの間に大きく育ちます。

そして10歳ぐらいになってくると、「おりこうさんの脳」の中でも最も高度な部分である前頭葉を使って、複雑な思考をしたり、他者を思いやるといったことができるようになってきます。私たちはこれを「こころの脳」と呼んでいます。

この子供の脳の発達の順序は私が発見したことではなく、常識です。そして、土台となる「からだの脳」が頑丈に育たなくては、順番通りにバランスよく育てることはできません。

早期教育が誤りである理由

私はいつも家に例えているのですが、その1階部分にあたるのが「からだの脳」です。1階が小さくて弱いのに、2階部分つまりお勉強やスポーツばかりを強化しようとしたらどうなるか。わらでできた脆弱な1階の上に、頑丈なレンガでできた2階を置こうとしても崩れてしまいますよね。つまり、塾に行かせて勉強を頑張らせているのに学習内容がいっこうに身に付かないというのも、睡眠を始めとする「からだの脳」がきちんとできていない時に起こりうる問題なのです。

「からだの脳」ができていないと、朝起きることが上手にできない。体内時計が働いていないから朝になっても目覚めないし、活動できない。そうすると学校にも行けなくなって不登校になったりすることもあります。

また「からだの脳」と「おりこうさんの脳」がきちんと育っていなければ、その次の「こころの脳」のバランスも崩れてしまいます。すると人を思いやることができなかったり、他の人に対して暴言を吐いてしまったりする可能性もあります。複雑な思考ができないわけですから、年齢が上がって学校で習う学習内容が高度になっていくにつれ、勉強について行けなくなってしまうとか、実にさまざまな問題が出てきます。