誰が担当しているか家事分担を可視化する

ひょっとすると、コミュニケーションというものが難しいのは、皆が直感的に動き、結論ばかりを伝えるからなのかもしれません。直感に振り回されることなく、きっちりとした理由付けをする。そうすれば相手が納得する場合もあるでしょう。

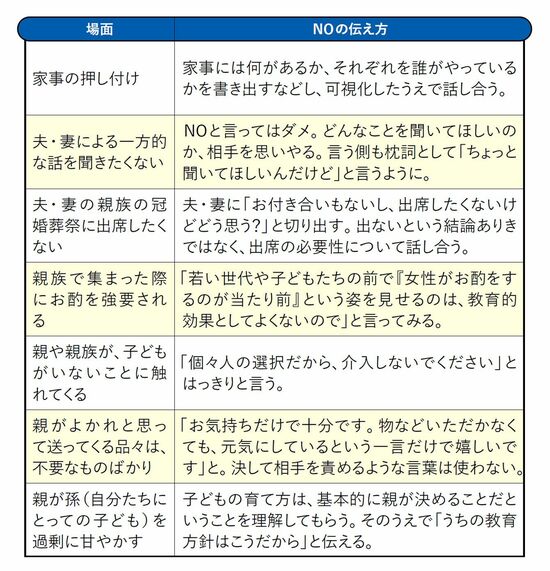

たとえば家事について負担を感じているならば、どういう家事があって、それぞれを誰がやっているのかを書き出してみましょう。家事の分担を可視化するのです。そうすれば、分担が平等でないということに気づきやすくなります。自分がやってみてもいいことを相手にやってもらっていたとわかれば、自然と感謝の気持ちが生まれ、「ありがとう」「おつかれさま」という言葉が出る。それがすごく大事なのではないでしょうか。

家族や親族間では、相手がよかれと思ったことが自分にとっては嫌だと感じることもあります。たとえば、親がいろいろと物を送ってくれるのはいいのですが、残念ながら自分にとって必要なものではないということもあるでしょう。

そういう場合には「気持ちだけでありがたい」と伝えたらいいのではないでしょうか。「お気持ちだけで十分です。物などいただかなくても、元気にしているという一言だけで嬉しいです」と。親御さんはよかれと思ってやっているのですから、決して相手を責めるような言葉遣いをしないことが大事です。気持ちはありがたく受け止め、でも物は不要ですという言い方がいいと思います。

一方で、きちんと言ったほうがいいこともあります。たとえば子どもがいないことについて、親や親族が何かしら言ってきたときです。「個々人の選択ですから、介入しないでください」とはっきり言うべきだと思います。夫婦にはそれぞれ事情があり、考え方があるのです。すごくデリケートな問題です。親であれ親族であれ、そこに不躾に介入していいはずがありません。

親が孫(自分たちの子ども)を過剰に甘やかす場合も、「うちの教育方針はこうだから」と言うしかないでしょう。子どもの教育・育て方というものは、基本的に親が決めること。そもそも子どもは一人の人間として尊重されるべきです。孫だから自分の好きなようにするというのは、全然違うのです。過剰な甘やかしは、子どもを尊重していないことを意味します。

NOの言い方が非常に難しい場面もあります。たとえば、親族の集まりでお酌を強要された場合。これは難題で、私もすごく悩みます。もしその場に若い世代や子どもがいたならば、「女性がお酌をするのが当たり前だという姿を若い人に見せるのは、教育的効果としてよくないので」と言ってみてはどうでしょうか。

今回、NOを言いたい場面をいろいろと想定してみました。そのなかで「夫・妻が一方的に話し続ける」という場面では、NOを伝えるのではなく、話を聞いてあげるべきだと思います。

話しているほうは、聞いてほしくて話しているわけです。それを頭ごなしに聞きたくないという態度を取ることには、問題があると感じます。聞く側も疲れていて静かにしてほしいと感じているのかもしれませんが、「聞きたくない」が先に出るのではなくて「どんなことを聞いてほしいのだろう」と察してあげる。だけど「察してあげる」のは結局のところ言葉が介在しないコミュニケーションなので、よいとはいえないかもしれません。

そこで「察する」のではなくて、はっきりと「どんなことを聞いてほしいの?」と穏やかに質問してみるというのはいかがでしょうか。話をする側はいきなり本題に入るのではなく「ちょっと聞いてほしいんだよね」という枕詞を言えばいいんですよ。お互いにほんのちょっと思いやることが、求められているのではないでしょうか。

繰り返しますが、NOを言うには日頃の何気ないコミュニケーションが大切です。「すごく強い雨が降ってきたよ」「今日のランチはおいしかったよ」といった何の意味もなさそうなコミュニケーションが、大事なところで生きてくるわけです。何気ない会話もできないのに、いきなり大事な話はできないのですから。

※本稿は、雑誌『プレジデント』(2024年5月31日号)の一部を再編集したものです。