同質化した組織は「ひっかきまわす」ことが必要

――倉本は「商売は今日のものではない。永遠のもの、未来のものと考えていい。それでこそ、本当の商人なのである。人は今日よりも、より良き未来に生きねばいけないという一文を遺しています。まさに、良品計画の第二創業コンセプトと同じですね。

人間というのは慣れ親しんだ環境とか状況に、どうしても居座りたいわけだから、そうすると組織は弱くなります。

僕はだから、漬物にたとえてこう言っています。僕たちはこれまで、仲間意識の高い茄子とか胡瓜とか蕪でぬか漬けをつくっていたけれど、同質化してしまい、おいしい茄子とか、おいしい胡瓜の事業が生まれづらくなった。だから、第二創業で、ぬか床に異質な菌をたくさんぶち込んでかき混ぜようと思ったわけです。

すると、そこへコロナがきて、対面で引っ掻き回すこともなかなかできなくなった。それで1年後ぐらいに奥の茄子を引っ張り出したら、萎んじゃっていた。しかし、それは「良薬口に苦し」というべき時期だったと思います。

苦労してでも、東北や北海道の道東にも店を出す

『倉本長治先生語録10選』の一つ「実行第一」という文章で倉本長治さんは「清らかな行為は、美しい言葉よりも効果がある。いかに人に良く語ったかではなく、いかによく生きたかが大切なのである」と書いています。まさに、第二創業をみんなで本当にやろうと思ったときに、良品計画が目指す姿を、自分の体、頭で納得して実行できる会社にならなければいけない。そこまで持っていくのが、これからの勝負です。

当社では「2030年に実現したいこと」として、「日常生活の基本を担う」と「地域への土着化」を掲げています。後者では、地方のいままで行ったことのない、北海道の道東とか東北とかに店を出して、苦労しています。現地のお客さまの生活を理解して、それを少しでも良くしようという商品構成や価格が実現できていないからですが、目指す方向は変わりません。

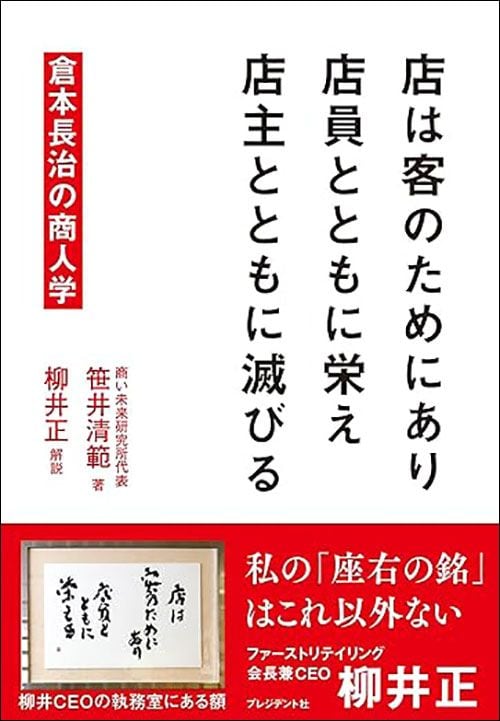

「店は客のためにある」という言葉は真理です。僕はそれを「媚びず、驕らず、でしゃばらず」にお客さまに向き合いたい。お客さまとは、一緒になって「感じ良い暮らしと社会」を共創するパートナーなのです。