会社の成長が、会社員の所得増につながった

また、自分のもらっている給与が市場価値よりも過小な段階でその会社を辞めてしまうと、昇進の階段をもう一度上り直さないといけないので、損です。だからこそ、辞める人も少なく、外部の労働市場(特にいわゆる大企業で働く人材の)はそれほど発達しませんでした。

そうなると、自分の生涯獲得給与は、その企業の成果に大きく左右されます。企業が成長すれば、所得は増えますし、企業が競争力を失えば所得は減ってしまいます。だからこそ、部分最適に陥ることなく、自社のビジネスのために全員が協力したのです。企業と個人の利害が一致していたと言えます。

もちろん、この仕組みが全て良かったわけではありません。女性は実質的に排除されてきました。自分が「企業のために頑張っている」というコミットメントを見せるのに最も簡単な方法は、長時間労働です。だからこそ、昇進したい人は長時間労働をしていたのです。

しかし、子どもがいたり、家族で介護が必要であったりする場合には、女性がその役割を担ってきた(女性にのみ押し付けてきた)わけです。女性がコミットメントを示そうとしても、何かを諦めない限り難しかったのです。これは、日本における女性の社会進出の大きな阻害要因でした。

ただ、内部労働市場は、働く人たちのコミットメントを上手く引き出すことに成功しており、日本の成長を支えたと言われてきました。若い人の方が最新の知識を持っている可能性が大きいですし、大型の自己投資も行います。何よりその会社でより長く働くわけですから、長期的な視座を持っていると言えます。そのような人たちにしっかりと働いてもらうインセンティブが内在していたわけです。

「報われない若手・中堅」から見放される日本企業

しかし、1990年代後半からこのシステムが上手く機能しなくなってきました。それが顕著になったのは2000年代に入ってからです。

1990年代後半から企業の成長は緩やかになりました。余剰人員を抱えた企業は非正規雇用を増やすことで雇用調整やコストダウンを行いました。

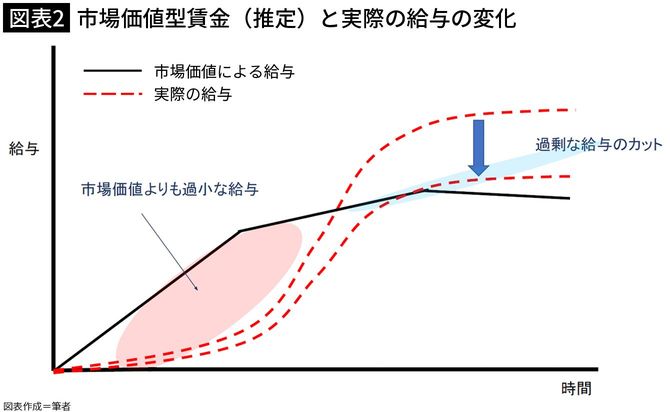

さらに、それだけではなく、図表2のように、企業は市場価値よりも過剰な給与部分のカットを行ったのです。

役職定年の導入や子会社への転籍などを通じてです。過剰な給与部分は小さくなりほとんど市場価値での給与と同じになりました。しかし、若い時の過小な給与部分が市場価値に見合うまで上げられることはなく、低いままとどまっています。