※編集部註:厚生労働省の「人生の最終段階における医療に関する意識調査」(平成29年度)によると、末期がんと診断され、人生の最終段階の状況において過ごす場所について、一般国民の47.4%が「自宅」と回答した。医師は66.5%、看護師は69.3%、介護職員は61.8%で、医療従事者は一般国民より自宅を希望する割合が高かった。

末期がん特有のだるさや痛みが相当あったはずなのに

「もう十分生きたわ。幸せだった」

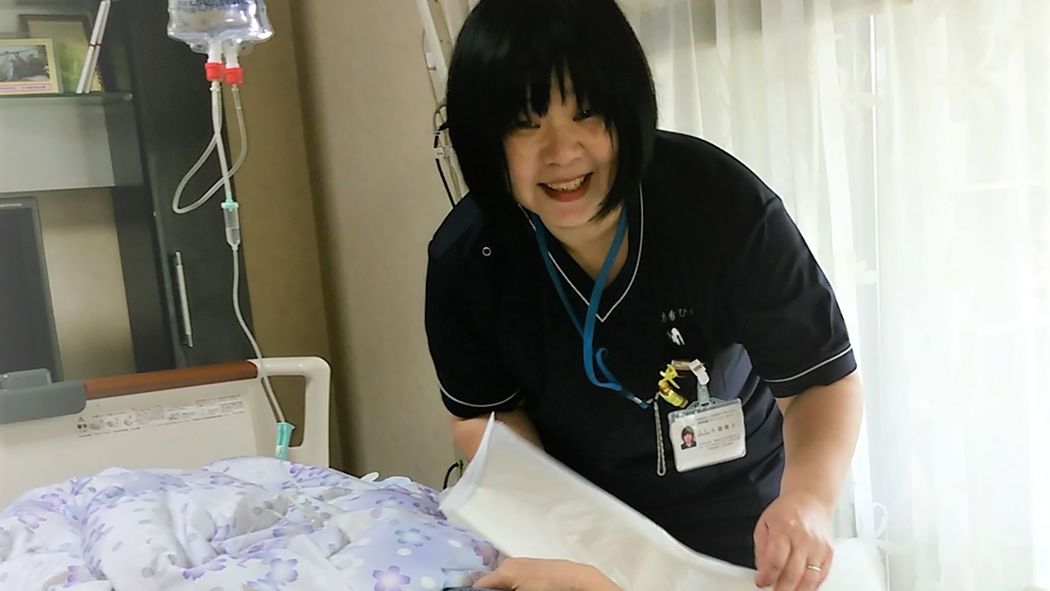

6年間がんと闘病した柿谷厚子さん(70歳)は、自宅の、玄関が見える位置に置いたベッドの上でそうつぶやいた。亡くなる前々日、訪問看護師の小畑雅子さんが厚子さんの体をさすっている時のことだった。

「幸せ」という言葉が、小畑さんの胸に響く。

「厚子さんは自分がこの世からいなくなることを理解されていました。しかも末期がん特有のだるさや痛みが相当あり、どんなに苦しいだろうっていう時です。私だったらそこで『幸せ』って思えるだろうか、言えるだろうか。すごい人だと思いました。恨み言も不安も口にせず、最後まで笑顔いっぱいだったんです」

次男の柿谷徹治さんは、身の回りの世話をしていた際、横たわる厚子さんから「ありがとう」と声をかけられた。

「いや、特別なことじゃないから。ありがとうなんて言わなくていいよ」

徹治さんは母親の顔を見ずに、そう答えるのが精いっぱいだったという。

その翌日の2016年10月2日が、厚子さんの命日になった。

担当医から「治療しても余命3年」と告げられた

厚子さんががんと診断されたのは、2011年11月。「腰が痛い」と、地域にある大病院を受診した。CTには肝臓に4つのがん、尿管に大きながんが映し出された。がんが尿管を圧迫していて、一つの腎臓が機能していない状態だったのだ。肺にも小さなかげがあった。入院し、時間をかけて原発がん(最初に発生したがん)を調べると、大腸がんであることが判明。肺や肝臓にあるがんは、大腸がんからの転移であり、がんがかなり進行した「ステージ4」という診断が下された。その時点で、担当医から「治療しても余命3年」と告げられた。厚子さんの夫、柿谷嘉規さんは悔しそうに振り返る。

「その年の6月にも『腰が痛い』と、以前大腸ポリープを切除した診療所にかかったんです。でも診療所の先生は『お年だから』と。女房はその時、65歳でした。あの時もっとちゃんと病歴などを調べてもらったらって……」

担当医は厚子さんに病名と病状を告げた。家族の心配をよそに、厚子さんは自分の体ががんに冒されていることをしっかり受け入れたという。

「母の姪は、30歳の時に胃がんで亡くなっているんです。それに比べて自分は、僕も兄も大きくなるまで生きることができた。兄夫婦の子供、つまり自分の孫にも出会えた。だから仕方ない、と思ったようです」(次男の徹治さん)

まもなく抗がん剤治療が始まった。