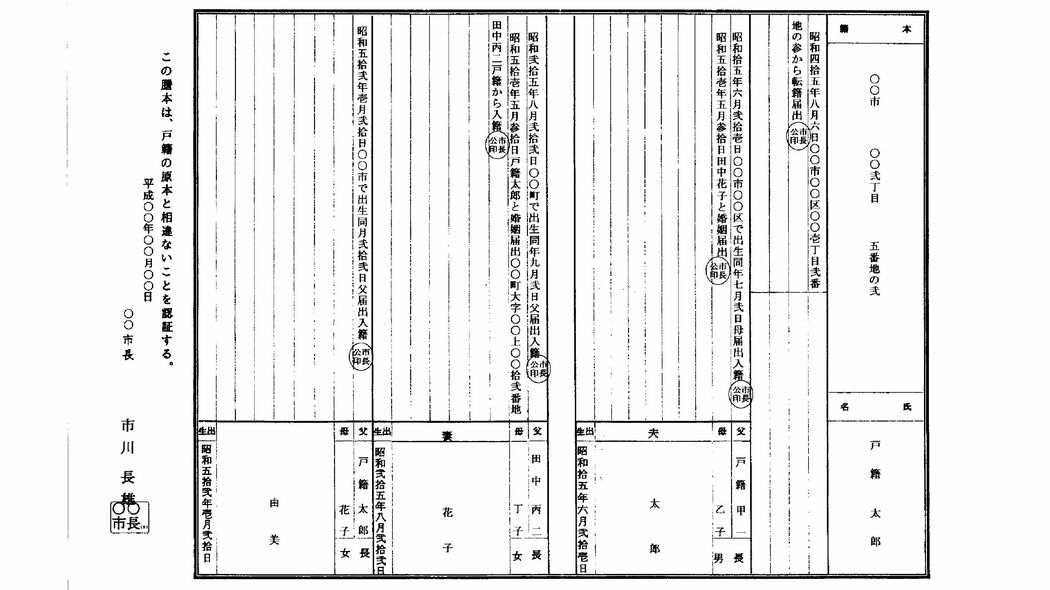

※本稿は、遠藤正敬『戸籍の日本史』(インターナショナル新書)の一部を再編集したものです。

前科も賤称も記された明治戸籍の闇

今日、戸籍はプライバシーの塊としてみだりに公開されるべきものではないとされている。とりわけ戦前の戸籍には差別的な記載が多々みられるためである。その代表的なものが「族称」である。

族称というのは明治国家における身分再編によって生まれた概念である。天皇の「臣民」としてみな「平等」と謳いながら、国民を華族・士族・平民という三種の「階級」に分類してこれを戸籍に記載したのである。

さらに注目すべきは、壬申戸籍には職業、前科、賤称、檀那寺なども記載された点である。これは壬申戸籍が世情不安な時代を背景として身元調査など警察的目的に立つ制度として出発したことの反映といえた。だからこそ戸籍行政の管轄は1873年から1898年までは警察行政をつかさどる内務省が握ったのである。

とりわけ問題なのは、「賤称」である。壬申戸籍の実施に先立つ1871年、「穢多・非人等の称廃止令」により、そうした呼称の使用は禁止され、被差別部落民も平民とされた。にもかかわらず、戸籍の族称欄には「元穢多」「元非人」「新平民」などといった記載がみられたことは知られている。

融和求めつつもやめられない制度差別

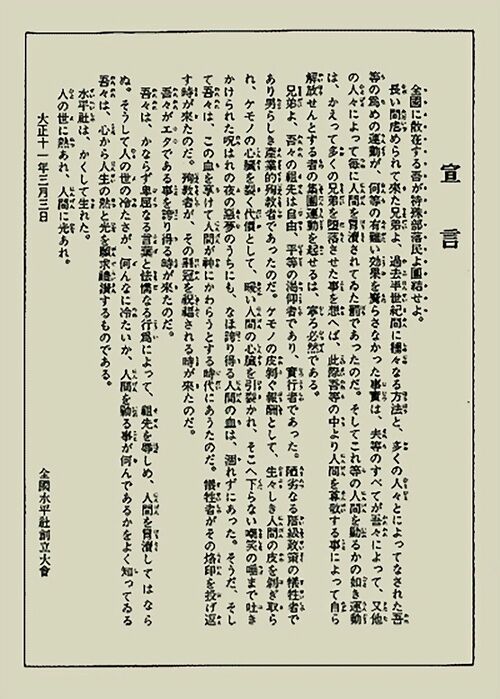

だが、第一次世界大戦後に個人の平等と解放を標榜する「大正デモクラシー」の風潮が広がり、全国水平社(1922年創立)を中心とする部落解放運動が湧き上がると、差別の根源としての戸籍にも批判の矢が向けられた。

こうした運動の熱気が功を奏し、1924年3月の戸籍法改正により、戸籍の族称については華族および士族のみを記載するものとなった。だが、家族が戸主と族称を異にする時は、やはりその族称を記載すべきものとされ、差別撤廃としては不十分であった。

そこで1938年3月、中央融和事業協会の会長であった平沼騏一郎(当時は枢密院議長)が「族称取扱に関する陳情書」を政府に提出した。

総力戦体制を見据えた国民精神総動員運動の一環として融和事業を重視する平沼は、従来、諸般の文書に族称を記載してきたのは単なる因襲に基づくもので現在は何の実益もないのみならず、時局下の国民の融合を促進する上で支障であるとして、公文書における族称の記載を廃止するよう訴えた。