子供がいつも自分の目の届く場所にいてくれる安心感

マジメに学問を探究する場というよりも、子供の勉強を見てやりながら親子がコミュニケーションを深める場、といったほうが適切かもしれない。とはいえ、大学受験の勉強もここで励んだという高校生もいたので、スタディコーナーの使われ方は家庭によってまちまちである。

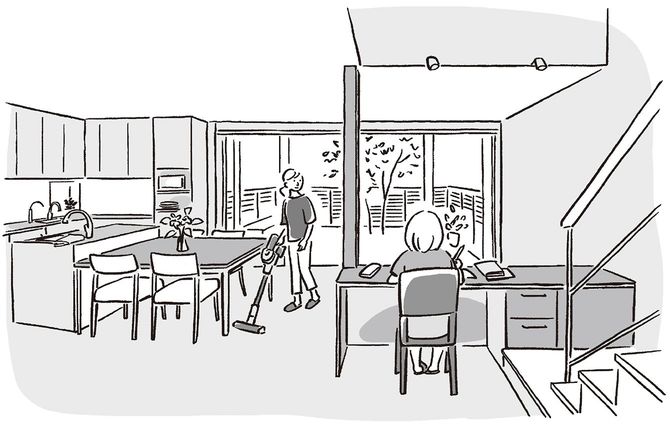

スタディコーナーを歓迎する親御さんは、そこに安心を期待する。「これ、すごくいいじゃないですか」と前のめりになったご主人もそうだった。ここでいう安心とは、子供がいつも自分の目の届く場所にいてくれるという安心である。

「幽霊の正体見たり枯れ尾花」ではないが、私たちは目に見えないものに対しては誇大な妄想を抱きがちになる。まだ小さな子供がいる親御さんはとくにそうだ。

さっきまで近くで遊んでいた子供の姿が見えなくなると、途端に不安が募る。どこかでお腹を出したまま寝ているのではないか、庭先で転んで動けなくなっているのではないか……。

そんな不安をスタディコーナーは払拭する。そこが子供の根城になれば、親は炊事でも洗濯でも安心して作業に没頭できる。その思いは子供のほうも同じだろう。とくに小学校にあがる前くらいまでの子供は、親が視界に収まっている状態が1つの大きな安心材料となる。

親と子が互いの視線を愛おしいと感じる季節はとても短い。

皆それを分かっているからこそ、親子の時間を濃密なものにしてくれるスタディコーナーは、まだ小さな子供がいる家庭にことごとく受ける。スタディコーナーを設置する間取りは、今後ますます「子供部屋」のふつうになっていくような気がする。

スタディコーナーの躍進で狭くなる子供部屋

では、本家・子供部屋のほうはどうか。

私が見たところ、従来の子供部屋はすでに大きな変化を成し遂げている。

スタディコーナーの躍進にともない、子供部屋全体の面積が狭くなっているのだ。

都内の戸建てばかりを見ているせいもあるが、近頃の子供部屋はどの家も一様に狭い。1人あたり4畳半もあればいいほうで、それ以下の子供部屋もざらである。藤子不二雄作品に登場する昭和の子供部屋はおそらく6畳程度。ドラえもんやハットリくんがやってきても、いまはリビングにお連れしないとゆっくり話もできなくなっている。

狭くなった理由は主に2つ。

1つは、スタディコーナーの登場によりそれまで子供部屋にあった機能が一部そちらに移管されたためだ。子供部屋から飛び出した大物の1つが学習机。学習机と椅子のセットが丸々なくなれば、狭い子供部屋でも機能上はさほど影響がない。

もう1つの理由は、子供のひきこもりを警戒するお母さんが増えたためだ。

ひきこもりといっても、児童相談所へ相談に行くほど深刻なひきこもりではない。子供部屋への滞在時間が長くなり、親と子が顔を合わせる時間、親と子が会話をする時間が少なくなる――。その程度のひきこもりである。だが、世のお母さんたちはそれをひきこもりと呼んでとても嫌がる。そして、次のような計略を思いつくのだ。

「子供部屋を長時間居づらい部屋にしてやろう」

イメージとしては、ルーク・スカイウォーカーたちがすべり落ちたデススターのゴミ処理場である。大きな壁が両側から迫ってきて、いまにも押しつぶされそうな圧迫感。早くここから脱け出したいと思わせる恐怖、息苦しさ。

そういった子供部屋をお母さんたちは望んでいる。子供部屋を長時間居づらい場所にしておけば、わが子はほうほうのていで私のいるリビングやキッチンまで這い出してくるに違いない――。

「そう考えて、子供部屋は小さめにつくったんです」

はじめての家づくりを終えたお母さんにインタビューすると、この手の裏話をたびたび聞かされる。冒頭に紹介した果樹農家のお母さんもそうだった。

敷地はありあまるほど広かったのだが、スタディコーナーとは別に設けた通常の子供部屋は、1人あたり3.75畳でまとめられた。子供部屋の狭小化は、都市部に限った現象ではない。