機能性表示食品の市場規模は6000億円超

また、広告宣伝に関する問題点が検討会でほとんど議論されなかったのも解せません。多くの人が、広告宣伝で商品を知り購入します。広告宣伝については連載第5回で書いたとおり昨年、機能性表示食品が景品表示法違反(優良誤認)で措置命令を受けています。

消費者の誤認、「病気に効くかも」というような勘違いを問題視するのなら、広告宣伝の問題に触れないわけにはゆきません。しかし、そんな議論にはつながりませんでした。

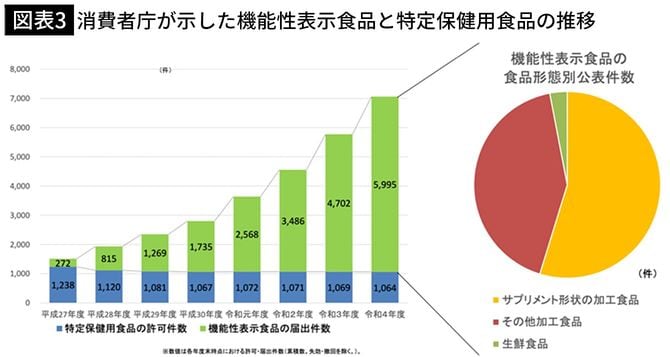

機能性表示食品制度は、特定保健用食品(トクホ)が中小企業にはチャンスが事実上閉ざされている、として、「世界で一番企業が活躍しやすい国の実現」をうたって始まった制度です。実際に、中小企業も多数参入し市場規模が6000億円を超えるまでに膨れ上がりました。抜本的に見直す意向は、国にはまったくないのです。

機能性表示食品が急増した一方、特定保健用食品の許可件数は減少傾向にある。機能性表示食品の半数以上をサプリメント形状の製品が占めている[出典=消費者庁 機能性表示食品を巡る検討会第1回会合資料(参考資料1)]

規制強化を牽制する健康食品業界の言い分

消費者庁の第2回検討会に専門家として出席し意見を述べた畝山智香子・立命館大学客員研究員に、「国の対応」についての感想を聞いてみたところ、こんな言葉が返ってきました。

「機能性表示食品制度はいわゆる健康食品を置き換えるものだと宣伝されて始まって、結果はトクホを置き換えただけで、制度設計の意図からすれば失敗でしかないと思います。でも、消費者庁は、それは認められないのでしょう。機能性表示食品で健康被害を受けたくなかったら使わない以外の方法はない、というふうに理解するしかありません」

消費者庁の「機能性表示食品を巡る検討会」報告書には、健康食品業界の意向と思われる記述があります。転記しましょう。

規制や要件を厳格化しすぎることにより、安全性や機能性に関する科学的根拠の情報開示が求められない「その他のいわゆる『健康食品』」に戻り、かえって消費者の選択肢を狭める結果に陥らないよう留意すべきである。

要するに、厳しくしたら事業者が機能性表示食品から撤退し、機能性表示をせず情報開示もなく巧妙な広告宣伝や口コミなどで売る「その他健康食品」としての販売に切り替えるぞ、という業界の言い分がそのまま書かれています。