小林製薬の紅麹サプリメント問題を受けて、機能性表示食品制度の見直しが急務となっている。科学ジャーナリストの松永和紀さんは「機能性表示食品の根本的な問題は、医薬品と勘違いさせるような売り文句なのに、そこにメスが入っていない。国の対応は安全性の確保という面で実効性があるとは思えない」という――。

安全性について国は“やったふり”

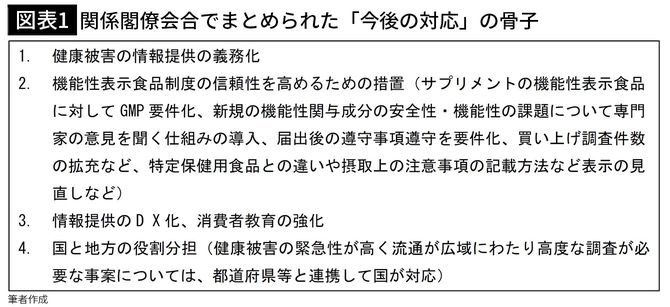

機能性表示食品「紅麹コレステヘルプ」の健康被害を受け、消費者庁は「機能性表示食品を巡る検討会」を4月に設置して有識者に議論してもらい、5月27日に報告書を公表。「紅麹関連製品への対応に関する関係閣僚会合」は5月31日、図表1のとおり、「今後の対応」をまとめました。

でも、これで機能性表示食品の安全性が守られるようになった、と受け止めるのは大間違い。制度を守ることが大前提で議論が行われ、安全性について正面から取り組むわけではなく、“やったふり”。対応の実効性にも疑問符がつきます。人が5人も亡くなった大問題なのに、肝心のことがほぼすべて、先送りです。

被害防止策ではなく、被害拡大防止策

図表1の3、4が、安全性確保と異なる内容であることは言うまでもありません。では、1の健康被害の扱いはどうか?

事業者が医師の診断した健康被害情報を把握したらすぐに国や都道府県に提供するよう、食品表示法や食品衛生法により義務化する、という内容です。小林製薬が、健康被害情報の把握から公表まで2カ月かかり非難が集中したことを踏まえていますが、少し考えるとわかるとおり、これは被害自体を防ぐのではなく、被害拡大防止策でしかありません。