消費者庁が検査するというツッコミポイント

それに加えて、食品・食品原料は自然の毒性物質、未知の物質も含み、リスクゼロではありません。しかし、日々、さまざまな食品を少量ずつ食べるからこそ、“悪いもの”の摂取量が抑えられ、健康被害が出ません。

一方、濃縮され毎日摂るサプリメントは摂取量が大きくなり、健康被害につながります(連載第4回「『健康食品は健康に悪い』という不都合な事実…紅麹サプリ問題で明確になった健康食品の恐ろしいリスク 参照)。

GMPにより安全性、品質の安定性につながるのはたしか。でも、化学合成品が中心となる医薬品の世界で発展してきたGMPでは対処できない領域が、食品製造にはあります。そうした認識が、今回示された対策ではすっぽりと抜け落ちています。

しかも、私が驚いたのはこのGMPの所管。消費者庁が「食品表示法に基づく立入検査等を行う」となっています。これ、食品安全に携わる関係者が全員唖然としたに違いないツッコミポイントです。

安全確保において重要なのは、食品やかび、細菌、毒性物質等に詳しいエキスパートによる立入検査や指導。食品表示法の担当者が付け焼き刃で勉強して検査・監査をこなせるほど甘い世界ではありません。

安全性の課題はほぼ無視された

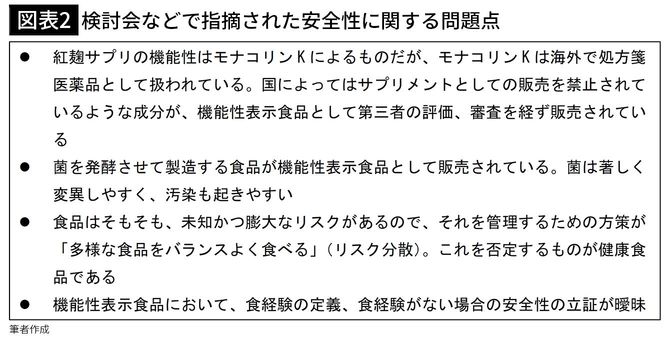

安全性に関しては、消費者庁の設置した「機能性表示食品を巡る検討会」で、検討会構成員やヒアリング対象の専門家などから図表2のような核心を突く意見、問題提起がなされました。本欄でも何度も取り上げています。しかし、これらはほぼ、無視されました。

加えて、連載第5回「『紅麹サプリ』の教訓を忘れてはいけない…安全で体に良いとは限らない『機能性表示食品』の実態」で指摘した、食品安全委員会の専門家が「安全性を確認できない」と判断した物質が、機能性表示食品においては事業者自身の「安全だ」という判断のみで市販に至っている、というような問題も一顧だにされていません。

わずかに、新規の機能性関与成分については専門家の意見を聴く仕組みを導入するとの記載がある程度です。結局のところ、国が決めた対応策には直接的な安全策はほぼなく、だれが実効性のある業務を担うのかも不明なのです。