パワハラであるかどうかの基準

とはいえ、ハラスメントはなかなかなくなりません。2020年に厚生労働省が行った「職場のハラスメントに関する実態調査」によると、職場で最も起きやすいのがパワハラで、約3人に1人の労働者が被害を受けています。次いで多いのが、10人に1人が被害を受けていたセクハラでした。

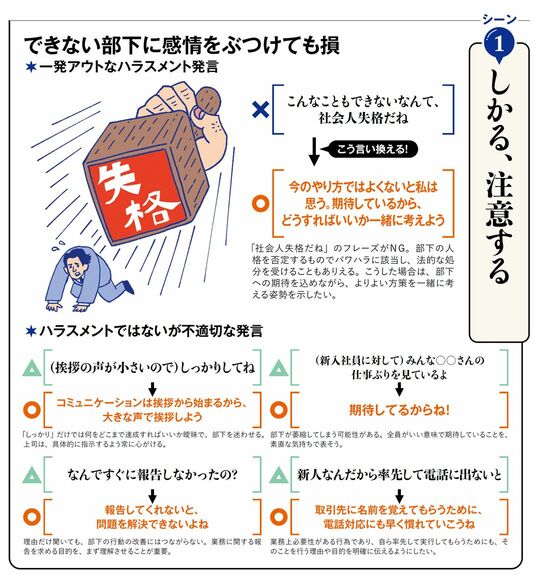

上司はわが身を振り返りつつ、パワハラであるかどうかの基準が気になるはずです。パワハラは、「優越的な関係を背景とした言動」「業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの」「労働者の就業環境が害されるもの」という、3つの要素をすべて満たす言動であるかで判断されます。

たとえば、「○○さん、本当にやる気あるの? そんな調子だと、次はないよ」といった発言。上司という立場を背景に、指導の範囲を超えた叱責を行ったうえに、雇用を脅かす発言をしていることから、パワハラに該当する可能性が高いと指摘できます。

セクハラ、マタハラの判断基準とは

セクハラは、相手が不快に思う性的な言動によって、相手に不利益を与えたり、働きづらくさせたりしていないかが、その判断基準になります。性的な関係を強要する、身体への接触をする、性的な発言をするといったことは論外であり、個人的な内容の質問や性別での評価もセクハラを疑われかねません。異性間だけでなく、同性間での言動も対象になるので要注意です。「子どもはまだ? 若いうちに産んだほうがいいよ」と、上司は軽い気持ちで部下にアドバイスをすることがあるかもしれません。しかし、子どもを産むかどうかは部下のプライバシーに関わることであり、セクハラに問われかねない発言になるのです。

部下を持つ上司であれば、マタハラやパタハラについても気になるかと思います。職場における妊娠や出産、育児休業などに関する言動によって、労働者の職場環境が害されてしまうものが、それらに当たります。

部下から産休の申請を受けて、「長く休むよりも、いっそのこと辞めたほうが周囲に迷惑をかけないよ」と上司が心ない発言をすることもあるでしょう。産休の取得は「労働基準法」で認められた労働者の権利です。男女雇用機会均等法は、産休の取得による解雇や、不当な扱いを禁止しています。それなのに、取得を認めるどころか、自主的な退職を促しているわけで、法律に抵触する発言といわざるをえないでしょう。