次から次へと新しいハラスメントが生まれる

日頃から部下が働きやすい環境づくりに取り組んでいる上司の皆さんからは、「次から次へと新しいハラスメントが生まれ、気苦労が絶えない……」といった、ため息交じりの声が聞こえてきそうです。近頃では、LINEをはじめSNS上でのやり取りの文章で、最後に句点のマルを付けられると萎縮してしまうという若者が、「マルハラ」を訴えてくることがあるようです。上司の皆さんのような大人世代だと、文章の最後にマルを使うのが当たり前でしょう。それで威圧感を受けたと指摘されても、戸惑うばかりで、コミュニケーションが取りにくくなってしまいます。

雨後の筍のように次から次へと新しいハラスメントが誕生してくる社会的な背景として、2019年にILO(国際労働機関)で採択された「仕事の世界における暴力およびハラスメント」に関する条約・勧告があります。それを受け、ハラスメントに関連する法律の内容の整備が促進されました。それに伴ってハラスメントに関する裁判が増え、それらを報じるメディアを通してハラスメントに対する意識が研ぎ澄まされてきたことが影響しているようです。

しかし、あくまでも働きやすい職場をつくるために、ハラスメントを問題にするわけです。些細なことをハラスメントとしてあげつらい、職場におけるコミュニケーションを萎縮させて、働きにくい職場にしてしまうのであるなら、本末転倒ではないでしょうか。

本当のハラスメントは6種類だけ

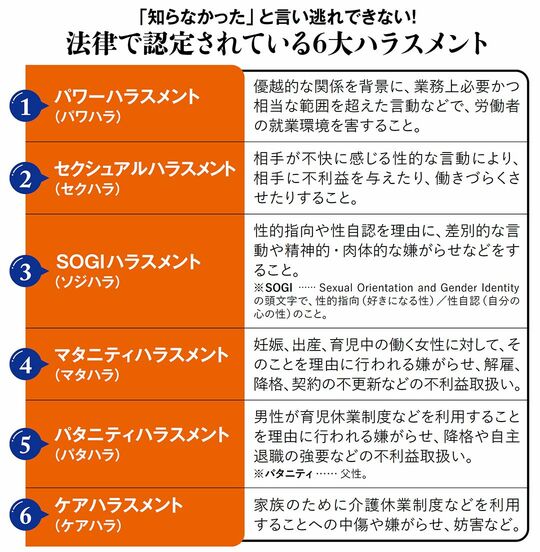

とはいえ、法律で定められている「ハラスメント」だけは気をつけなければなりません。法律で「ハラスメント」にあたるものは、パワハラ、セクハラ、ソジハラ、マタハラ、パタハラ、ケアハラの6つです。これらは該当する言動をすると訴訟リスクもあります。「ハラスメント」を一言で表すのなら、職場における「いじめ」や「嫌がらせ」。それらによる具体的な言葉や態度、行動によって、「相手を不快にさせる」「人格を否定する」などの人権侵害を引き起こすことから、大きな社会問題になってきました。

ハラスメント自体は、日常生活のなかでも生じる可能性があります。しかし、禁止や罰則を含めた法的な措置が取られているのは、職場におけるハラスメント(先ほど挙げた6つ)に限られます。ここでいう職場はオフィスや工場内にとどまらず、社外で業務を行う場所、社員同士の飲み会や接待などの場所も含まれます。

日本でハラスメントが注目されるきっかけになったのは、1989年にセクハラを問う裁判が初めて提訴されたことです。その年の流行語大賞を「セクハラ」が受賞しました。それからハラスメント全般が解決すべき社会問題と認識されるようになり、「男女雇用機会均等法」「労働施策総合推進法」「育児・介護休業法」の改正によって、適用される法律の整備が徐々に進められてきたのです。